Autor de "El día que todo cambió"

Sergio Fernández Riquelme: “La globalización se está encontrado con comunidades y familias que aún resisten y defienden sus identidades ancestrales”

![[Img #27766]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/04_2025/8777_image.jpg)

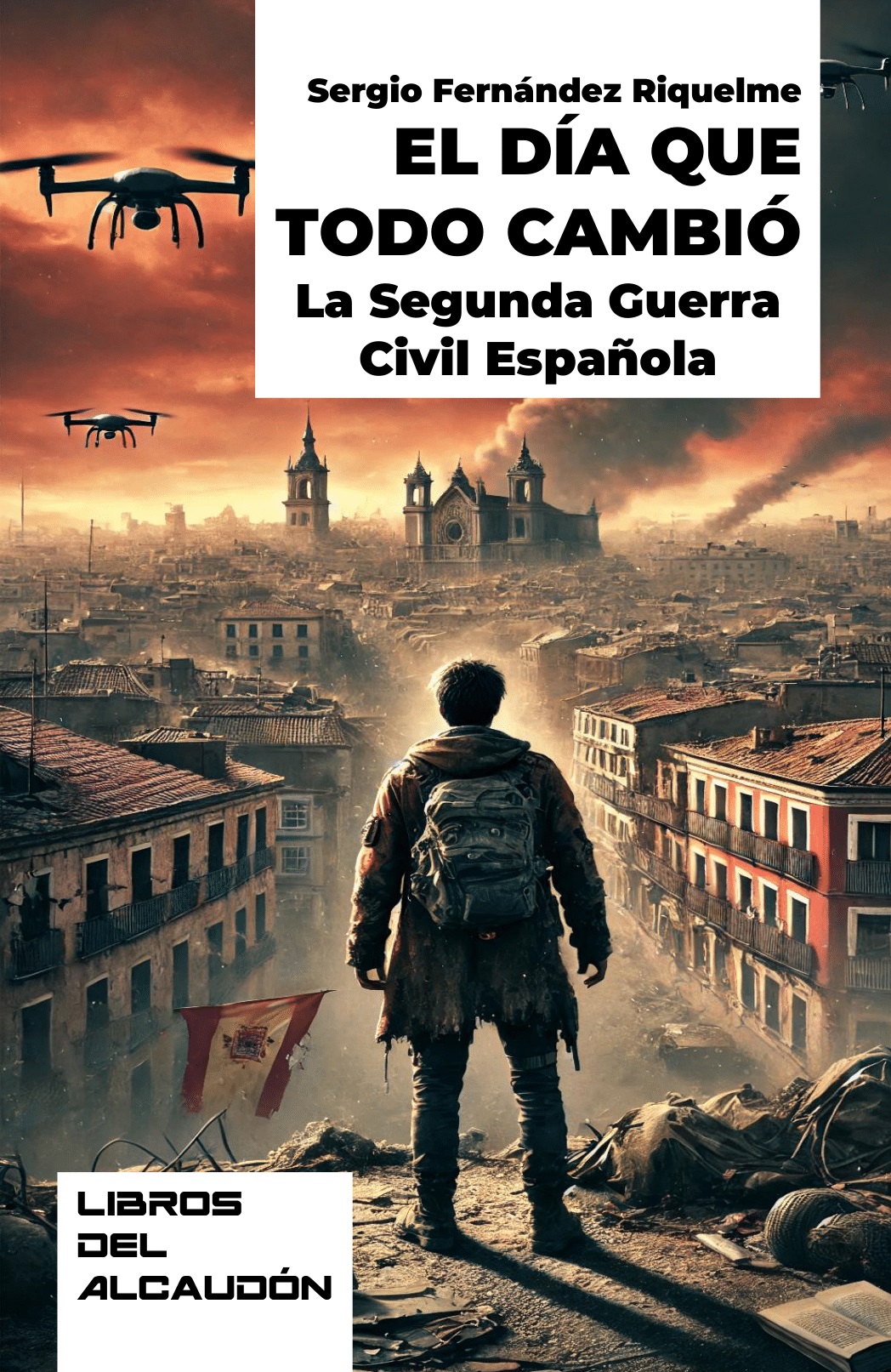

Sergio Fernández Riquelme, historiador, sociólogo, articulista y escritor español, es conocido por su poderosa capacidad para entrelazar análisis histórico y reflexión social en obras de gran profundidad. Profesor universitario y autor de múltiples ensayos, entre los que destacan algunos como Perfiles Identitarios o Trump: el hombre que hace grande a América, Riquelme destaca por abordar temas como la identidad, la polarización política y los desafíos del mundo contemporáneo. Acaba de escribir, El día que todo cambió (Editorial Libros del Alcaudón, 2025) una novela de ciencia-ficción distópica y demoledora que lleva por subtítulo: “La segunda guerra civil española”.

¿Qué le llevó a escribir una novela como El día que todo cambió?

En primer lugar, la polarización ideológica tan grande que contemplo en España, desde las redes hasta en las aulas (y en buena parte de Occidente). Polarización que me hizo pensar si esta era coyuntural o era más bien profunda; y si era realmente estructural, y tenía raíces profundas, ¿podría dar lugar, en un momento determinado, a una nueva guerra civil en los tiempos globales y posmodernos? Y si era una hipótesis posible, ¿cómo podría transcurrir, que bandos surgirían y qué elementos de la actualidad estarían presentes o serían decisivos en la lucha? Y, en segundo lugar, hacer un precuela de mi trilogía sobre la era de la extinción en España (Agua pura, Agua sucia y Agua libre) al ser esta guerra una de las causas fundamentales de la crisis total que describo, también distópicamente, en esa serie de novelas.

¿Cree que la España actual corre realmente el riesgo de experimentar un escenario como el descrito en su novela?

Quién sabe. La historia, dicen que se repite siempre, y los odios, que creíamos superados, en tiempos de crisis económica, moral, política y social podrían agudizarse hasta un punto de no retorno, con dos Españas que, otra vez, parecen que se pueden volver a enfrentar, resistiéndose a desaparecer o que resurgen bajo nuevas banderas. Vemos tensiones ideológicas y migratorias crecientes en nuestro entorno; se habla de armas y más armas que no desaparecerán por arte de magia tras el fin del conflicto de Ucrania y aparecerán, seguro, en otros escenarios; se habla de amenazas globales que obligan a remilitarizarse notable y rápidamente; se detectan movilizaciones de defensa identitarias en medio mundo, que fracturan las sociedades; y hay tantas desigualdades e injusticias, pese al Estado del bienestar, que podrían generar rabia entre los unos y los otros. Quién sabe si en España, y en otras partes de Occidente, se darán las condiciones para guerras ideológicas o étnicas, convertidas en luchas civiles, como las que tan cerca han sucedido (la antigua Yugoslavia) o suceden (la antigua URSS).

¿Cuánto hay de advertencia y cuánto de provocación en la elección del título La Segunda Guerra Civil Española?

Mucha advertencia y más provocación. Es un tema creo que novedoso y arriesgado, porque nadie se plantea, en este tiempo de consumismo vital y bienestar supuesto, una guerra en nuestro país; o se esconde, creyendo a ciegas a los medios, que no hay grandes o graves conflictos a la puerta de esquina o ya en nuestros barrios, o que se pueden resolver, si ya no se pueden ocultar o se agravan, con mucha tolerancia, armonía o amistad. Pero vemos, muy cerca de nuestros hogares o en tantos mensajes en las redes que nos absorben, crecientes guetos étnicos, odios furibundos sin medida, inseguridad palpable en las calles, precariedades laborales aceptadas, proteccionismos económicos impensables, radicalización ideológica a diestro y siniestro y extraña militarización geopolítica en pleno Occidente, aparente espacio vital de paz y consenso. La sociedad de consumo no siempre puede desviar nuestra mirada a esa esencia conflictiva (polemos) presente en el seno de toda sociedad (como nos enseñó Durkheim), como forma de cambio y de continuidad, y que, ojalá no pase, podría desatar, provocar enfrentamientos de alta intensidad, o algo mucho peor, como se dio en el Interbellum o “época de entreguerras”.

En la novela no hay héroes ni villanos claros, ¿fue una decisión consciente representar la complejidad moral de esta manera?

Siempre queremos tomar partido, decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero no siempre es tan fácil. Los socios o los adversarios, en demasiadas ocasiones, no son tan claros de identificar cuando se baja a la realidad política, económica y social de un tiempo y un lugar, e intereses, dramas y mitos surgen en los corazones de los protagonistas. Y en una guerra, la expresión máxima de la decisión política, de la dialéctica eterna “amigos y enemigos”, cuando llegue la hora de la verdad, que en otros tiempos acaeció y en otros lugares está adviniendo por desgracia, ¿con quién irías y por qué?, ¿lucharías por defender a tu país o huirías de la batalla antes o durante la misma?, ¿matarías o morirías por una causa, por la gran causa? ¿y qué estarías dispuesto a hacer o a obedecer? Nos gusta saber, en todo momento, quién es el villano y el héroe de toda historia, pero en esta novela, en esta guerra, creo como en la vida misma, la barrera entre el bien y el mal depende de factores que muchas veces se nos escapan, ante propagandas y discursos. Siempre habrá héroes que no querían serlo y que realmente no lo eran, y villanos que no queríamos, pero que a veces necesitábamos.

¿Qué papel cree que juega la tecnología, específicamente los drones y la vigilancia digital, en la polarización social que narra?

La tecnología puede ser un medio de control social, y no solo un medio de ocio o comunicación supuestamente neutral. Es obvio, y autores clásicos ya lo anunciaron (como Orwell en 1984). A nivel político, privilegiando contenidos y adoctrinando, en las redes, para una causa o restringiendo y censurando contenidos considerados negativos, alternativos o amenazantes para el orden vigente; siguiendo e identificando a las personas normales y corrientes con cámaras, en calles y centros, que recogen los datos biométricos y las interacciones sociales intentando, a lo mejor, que nos comportemos como “buenos ciudadanos”; dinero virtual para medir y, quizás ya para controlar, cuánto gastamos y en qué gastamos nuestros ingresos, para salvar al medio ambiente o para salvar a las grandes empresas del sistema; algoritmos bien diseñados que nos orientan en cómo vivir y convivir según las directrices del Mercado o del Estado; o usando la IA para modificar la realidad a gusto del que manda. Muchos estudios lo indican en buena parte del mundo. Y a nivel geopolítico, especialmente en el militar, como evidencia la guerra de Ucrania (y se probó de manera pionera en la victoria azerbaiyana en Nagorno-Karabaj), también es un arma decisiva para eliminar objetivos a distancia con misiles teledirigidos por satélite, matar con drones a distancia sin piedad, perseguir en tiempo real a disidentes y desertores a distancia, y o controlar las fronteras o los frentes a distancia, aparentemente, con menor coste. Y muchas noticias nos enseñan que en las futuras guerras habrá menos tanques y aviones, y más control tecnológico y más aparatos teledirigidos, haciéndonos creer que la muerte y destrucción a distancia no es para tanto.

¿Busca enviar un mensaje político o moral específico con esta novela?

Muchos. Quizás demasiados. Pero intento ofrecer la mayor cantidad de posiciones, de dilemas, de polémicas para que el lector, libremente, elija el contenido último de la novela, de sus personajes, de los bandos en lucha y de la misma guerra. Así podrá tomar partido, elegir el bando, señalar quién es el culpable, desear quién quiere que gane. No solo he sido libre para elegir el tema y el formato. También el lector lo será: podrá optar por el mensaje que más se adapte a su forma de pensar, a sus creencias, a sus valores, y por qué no, también a sus odios. Porque, también me he arriesgado en este campo: libertad absoluta en tiempos de libertad condicionada.

¿Por qué eligió una estructura narrativa tan fragmentada y coral?

Quería innovar no solo con el fondo (con el tema), sino también con la forma (con la narración). Y creo que lo he conseguido. Otros han utilizado los diferentes planos que yo utilizo, pero en español no creo que haya muchas novelas que los usen todos a la vez y los interrelacionen de manera narrativa como lo he hecho. Inicio y final perfectamente coordinados, planos personales exactamente coordinados, líneas temporales que finalmente convergen. Intento siempre, con éxito o sin él, abordar temas políticamente incorrectos que pocos se atreven a plantear, y usar narraciones que busquen tanto el impacto de la historia como la complejidad de las tramas. No seré profeta en mi tierra, en esta España de “consensos” en lo qué pensar y en lo qué escribir, pero hay que intentar ofertar algo diferente que remueva conciencias y ayude a pensar de manera diferente en tiempos, para mí, tan planos y débiles.

¿Qué referentes literarios o históricos influyeron en la creación de su novela?

La idea general parte de mis estudios históricos sobre los conflictos identitarios o la actualidad de los mismos (de los soberanismos antiinmigración que crecen, a la lucha en Ucrania). Se fundamenta a partir de diferentes películas y novelas distópicas que han abordado el tema del conflicto bélico interno en otros países, de Civil War de Alex Garland a Sumisión de Michel Houellebecq. Y se concreta, en clave patria, la española, oyendo y hablando con tantos vecinos que sufren o padecen por la pérdida de las “certezas” en sus vidas y comunidades ante los cambios individualistas y multiculturales que ha provocado una globalización que quería solo personas aisladas, para producir y consumir a todas horas, pero que se está encontrado comunidades y familias que aún resisten y defienden sus identidades ancestrales.

¿Continuará explorando temáticas distópicas o planea moverse hacia otros géneros o enfoques literarios en tus próximos trabajos?

Es fácil, o casi inevitable, rendirse ante la falta de apoyos, de impacto o de seguimiento. Cuesta y mucho hacerse oír ante el ruido que genera el sistema para que pocos tengan la mente libre y puedan pensar cosas diferentes, ética y estéticamente, como volver hacia atrás, a las “primera verdades” que lo explican todo, en las buenas y en las malas. Pero creo, ante la cultura dominante que precisamente no aborda estos temas y si lo hace, no los desarrolla de la manera tan compleja y diferente que planteamos, que es necesario seguir dando la batalla cultural porque, aunque sea pequeño o este marginado, hay un público que demanda temas más actuales o espirituales, más atrevidos y menos chabacanos, más disidentes y menos correctos. Por ello, seguiré ofertando, a contracorriente para quien quiera leerlos, nuevos libros sobre historia y pensamiento en los temas cruciales de nuestra sociedad (de lo identitario a lo conflictivo), y ampliaré con algún que otro libro este pequeño universo distópico, sobre un futuro tan terrible como posible para España, del que forma parte esta novela y que numerosos lectores, con ópticas diferentes, me han compartido que también vislumbran.

![[Img #27766]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/04_2025/8777_image.jpg)

Sergio Fernández Riquelme, historiador, sociólogo, articulista y escritor español, es conocido por su poderosa capacidad para entrelazar análisis histórico y reflexión social en obras de gran profundidad. Profesor universitario y autor de múltiples ensayos, entre los que destacan algunos como Perfiles Identitarios o Trump: el hombre que hace grande a América, Riquelme destaca por abordar temas como la identidad, la polarización política y los desafíos del mundo contemporáneo. Acaba de escribir, El día que todo cambió (Editorial Libros del Alcaudón, 2025) una novela de ciencia-ficción distópica y demoledora que lleva por subtítulo: “La segunda guerra civil española”.

¿Qué le llevó a escribir una novela como El día que todo cambió?

En primer lugar, la polarización ideológica tan grande que contemplo en España, desde las redes hasta en las aulas (y en buena parte de Occidente). Polarización que me hizo pensar si esta era coyuntural o era más bien profunda; y si era realmente estructural, y tenía raíces profundas, ¿podría dar lugar, en un momento determinado, a una nueva guerra civil en los tiempos globales y posmodernos? Y si era una hipótesis posible, ¿cómo podría transcurrir, que bandos surgirían y qué elementos de la actualidad estarían presentes o serían decisivos en la lucha? Y, en segundo lugar, hacer un precuela de mi trilogía sobre la era de la extinción en España (Agua pura, Agua sucia y Agua libre) al ser esta guerra una de las causas fundamentales de la crisis total que describo, también distópicamente, en esa serie de novelas.

¿Cree que la España actual corre realmente el riesgo de experimentar un escenario como el descrito en su novela?

Quién sabe. La historia, dicen que se repite siempre, y los odios, que creíamos superados, en tiempos de crisis económica, moral, política y social podrían agudizarse hasta un punto de no retorno, con dos Españas que, otra vez, parecen que se pueden volver a enfrentar, resistiéndose a desaparecer o que resurgen bajo nuevas banderas. Vemos tensiones ideológicas y migratorias crecientes en nuestro entorno; se habla de armas y más armas que no desaparecerán por arte de magia tras el fin del conflicto de Ucrania y aparecerán, seguro, en otros escenarios; se habla de amenazas globales que obligan a remilitarizarse notable y rápidamente; se detectan movilizaciones de defensa identitarias en medio mundo, que fracturan las sociedades; y hay tantas desigualdades e injusticias, pese al Estado del bienestar, que podrían generar rabia entre los unos y los otros. Quién sabe si en España, y en otras partes de Occidente, se darán las condiciones para guerras ideológicas o étnicas, convertidas en luchas civiles, como las que tan cerca han sucedido (la antigua Yugoslavia) o suceden (la antigua URSS).

¿Cuánto hay de advertencia y cuánto de provocación en la elección del título La Segunda Guerra Civil Española?

Mucha advertencia y más provocación. Es un tema creo que novedoso y arriesgado, porque nadie se plantea, en este tiempo de consumismo vital y bienestar supuesto, una guerra en nuestro país; o se esconde, creyendo a ciegas a los medios, que no hay grandes o graves conflictos a la puerta de esquina o ya en nuestros barrios, o que se pueden resolver, si ya no se pueden ocultar o se agravan, con mucha tolerancia, armonía o amistad. Pero vemos, muy cerca de nuestros hogares o en tantos mensajes en las redes que nos absorben, crecientes guetos étnicos, odios furibundos sin medida, inseguridad palpable en las calles, precariedades laborales aceptadas, proteccionismos económicos impensables, radicalización ideológica a diestro y siniestro y extraña militarización geopolítica en pleno Occidente, aparente espacio vital de paz y consenso. La sociedad de consumo no siempre puede desviar nuestra mirada a esa esencia conflictiva (polemos) presente en el seno de toda sociedad (como nos enseñó Durkheim), como forma de cambio y de continuidad, y que, ojalá no pase, podría desatar, provocar enfrentamientos de alta intensidad, o algo mucho peor, como se dio en el Interbellum o “época de entreguerras”.

En la novela no hay héroes ni villanos claros, ¿fue una decisión consciente representar la complejidad moral de esta manera?

Siempre queremos tomar partido, decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero no siempre es tan fácil. Los socios o los adversarios, en demasiadas ocasiones, no son tan claros de identificar cuando se baja a la realidad política, económica y social de un tiempo y un lugar, e intereses, dramas y mitos surgen en los corazones de los protagonistas. Y en una guerra, la expresión máxima de la decisión política, de la dialéctica eterna “amigos y enemigos”, cuando llegue la hora de la verdad, que en otros tiempos acaeció y en otros lugares está adviniendo por desgracia, ¿con quién irías y por qué?, ¿lucharías por defender a tu país o huirías de la batalla antes o durante la misma?, ¿matarías o morirías por una causa, por la gran causa? ¿y qué estarías dispuesto a hacer o a obedecer? Nos gusta saber, en todo momento, quién es el villano y el héroe de toda historia, pero en esta novela, en esta guerra, creo como en la vida misma, la barrera entre el bien y el mal depende de factores que muchas veces se nos escapan, ante propagandas y discursos. Siempre habrá héroes que no querían serlo y que realmente no lo eran, y villanos que no queríamos, pero que a veces necesitábamos.

¿Qué papel cree que juega la tecnología, específicamente los drones y la vigilancia digital, en la polarización social que narra?

La tecnología puede ser un medio de control social, y no solo un medio de ocio o comunicación supuestamente neutral. Es obvio, y autores clásicos ya lo anunciaron (como Orwell en 1984). A nivel político, privilegiando contenidos y adoctrinando, en las redes, para una causa o restringiendo y censurando contenidos considerados negativos, alternativos o amenazantes para el orden vigente; siguiendo e identificando a las personas normales y corrientes con cámaras, en calles y centros, que recogen los datos biométricos y las interacciones sociales intentando, a lo mejor, que nos comportemos como “buenos ciudadanos”; dinero virtual para medir y, quizás ya para controlar, cuánto gastamos y en qué gastamos nuestros ingresos, para salvar al medio ambiente o para salvar a las grandes empresas del sistema; algoritmos bien diseñados que nos orientan en cómo vivir y convivir según las directrices del Mercado o del Estado; o usando la IA para modificar la realidad a gusto del que manda. Muchos estudios lo indican en buena parte del mundo. Y a nivel geopolítico, especialmente en el militar, como evidencia la guerra de Ucrania (y se probó de manera pionera en la victoria azerbaiyana en Nagorno-Karabaj), también es un arma decisiva para eliminar objetivos a distancia con misiles teledirigidos por satélite, matar con drones a distancia sin piedad, perseguir en tiempo real a disidentes y desertores a distancia, y o controlar las fronteras o los frentes a distancia, aparentemente, con menor coste. Y muchas noticias nos enseñan que en las futuras guerras habrá menos tanques y aviones, y más control tecnológico y más aparatos teledirigidos, haciéndonos creer que la muerte y destrucción a distancia no es para tanto.

¿Busca enviar un mensaje político o moral específico con esta novela?

Muchos. Quizás demasiados. Pero intento ofrecer la mayor cantidad de posiciones, de dilemas, de polémicas para que el lector, libremente, elija el contenido último de la novela, de sus personajes, de los bandos en lucha y de la misma guerra. Así podrá tomar partido, elegir el bando, señalar quién es el culpable, desear quién quiere que gane. No solo he sido libre para elegir el tema y el formato. También el lector lo será: podrá optar por el mensaje que más se adapte a su forma de pensar, a sus creencias, a sus valores, y por qué no, también a sus odios. Porque, también me he arriesgado en este campo: libertad absoluta en tiempos de libertad condicionada.

¿Por qué eligió una estructura narrativa tan fragmentada y coral?

Quería innovar no solo con el fondo (con el tema), sino también con la forma (con la narración). Y creo que lo he conseguido. Otros han utilizado los diferentes planos que yo utilizo, pero en español no creo que haya muchas novelas que los usen todos a la vez y los interrelacionen de manera narrativa como lo he hecho. Inicio y final perfectamente coordinados, planos personales exactamente coordinados, líneas temporales que finalmente convergen. Intento siempre, con éxito o sin él, abordar temas políticamente incorrectos que pocos se atreven a plantear, y usar narraciones que busquen tanto el impacto de la historia como la complejidad de las tramas. No seré profeta en mi tierra, en esta España de “consensos” en lo qué pensar y en lo qué escribir, pero hay que intentar ofertar algo diferente que remueva conciencias y ayude a pensar de manera diferente en tiempos, para mí, tan planos y débiles.

¿Qué referentes literarios o históricos influyeron en la creación de su novela?

La idea general parte de mis estudios históricos sobre los conflictos identitarios o la actualidad de los mismos (de los soberanismos antiinmigración que crecen, a la lucha en Ucrania). Se fundamenta a partir de diferentes películas y novelas distópicas que han abordado el tema del conflicto bélico interno en otros países, de Civil War de Alex Garland a Sumisión de Michel Houellebecq. Y se concreta, en clave patria, la española, oyendo y hablando con tantos vecinos que sufren o padecen por la pérdida de las “certezas” en sus vidas y comunidades ante los cambios individualistas y multiculturales que ha provocado una globalización que quería solo personas aisladas, para producir y consumir a todas horas, pero que se está encontrado comunidades y familias que aún resisten y defienden sus identidades ancestrales.

¿Continuará explorando temáticas distópicas o planea moverse hacia otros géneros o enfoques literarios en tus próximos trabajos?

Es fácil, o casi inevitable, rendirse ante la falta de apoyos, de impacto o de seguimiento. Cuesta y mucho hacerse oír ante el ruido que genera el sistema para que pocos tengan la mente libre y puedan pensar cosas diferentes, ética y estéticamente, como volver hacia atrás, a las “primera verdades” que lo explican todo, en las buenas y en las malas. Pero creo, ante la cultura dominante que precisamente no aborda estos temas y si lo hace, no los desarrolla de la manera tan compleja y diferente que planteamos, que es necesario seguir dando la batalla cultural porque, aunque sea pequeño o este marginado, hay un público que demanda temas más actuales o espirituales, más atrevidos y menos chabacanos, más disidentes y menos correctos. Por ello, seguiré ofertando, a contracorriente para quien quiera leerlos, nuevos libros sobre historia y pensamiento en los temas cruciales de nuestra sociedad (de lo identitario a lo conflictivo), y ampliaré con algún que otro libro este pequeño universo distópico, sobre un futuro tan terrible como posible para España, del que forma parte esta novela y que numerosos lectores, con ópticas diferentes, me han compartido que también vislumbran.