Lanzarote: Siete días entre el fuego y el océano

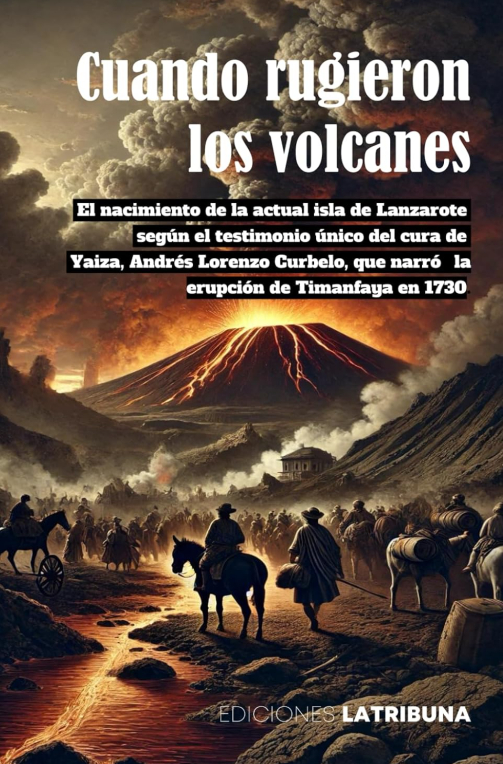

![[Img #28443]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/07_2025/7633_lanza-def.jpg) Pasar una semana en Lanzarote es sumergirse en un viaje donde la tierra habla el idioma del fuego y el mar susurra con brisas atlánticas. Desde el momento en que uno pone un pie en la isla, el contraste entre los paisajes volcánicos y las aguas turquesas promete aventuras inolvidables.

Pasar una semana en Lanzarote es sumergirse en un viaje donde la tierra habla el idioma del fuego y el mar susurra con brisas atlánticas. Desde el momento en que uno pone un pie en la isla, el contraste entre los paisajes volcánicos y las aguas turquesas promete aventuras inolvidables.

La primera jornada comienza con calma, instalándose en Arrecife (la capital), Puerto del Carmen o Costa Teguise, bases perfectas para explorar la isla. Por la tarde, nada como caminar descalzo por la arena tibia de Playa Grande o Playa Chica y contemplar cómo el sol se despide pintando el cielo de naranjas y lilas. Luego, una cena frente al mar, escuchando el murmullo de las olas, inaugura el viaje con una promesa de placer lento.

El segundo día revela la herencia del genial artista y arquitecto César Manrique, quien transformó Lanzarote en un lienzo viviente donde el arte dialoga con la naturaleza. En el Jardín de Cactus, miles de espinas se elevan como pequeñas esculturas en terrazas de piedra negra. Después, en los Jameos del Agua, un tubo volcánico es hogar de un lago subterráneo de aguas inmóviles, iluminado por un haz celeste. Allí, la arquitectura se disuelve en la roca, y un auditorio cavernoso acoge conciertos que retumban con la magia del inframundo.

El tercer día es para dejarse impresionar por el corazón ardiente de la isla: el Parque Nacional de Timanfaya. Montañas rojizas, cráteres humeantes y suelos que queman a pocos centímetros de la superficie. Una excursión en autobús revela paisajes que parecen arrancados del planeta Marte, mientras el restaurante El Diablo asa carnes con el propio calor de la tierra. Opcional, un paseo en camello añade un toque exótico a la jornada antes de terminar en La Geria, probando magníficos vinos de malvasía volcánica entre campos cubiertos de ceniza negra.

Al cuarto día, las entrañas de Lanzarote muestran sus secretos en la Cueva de los Verdes, un túnel de lava que serpentea bajo la superficie, lleno de juegos ópticos y un silencio mineral casi sobrecogedor. Más tarde, el Mirador del Río ofrece una panorámica sobrecogedora de La Graciosa, la isla vecina, flotando plácida en medio del azul infinito. Es un lugar para quedarse quieto, respirar hondo y entender cuán pequeño es el ser humano frente a la majestuosidad de la naturaleza.

El quinto día dirige los pasos hacia el oeste, hacia El Golfo y su Charco de los Clicos, una laguna verde esmeralda abrazada por acantilados rojos y arenas negras, un cuadro abstracto pintado por el azar geológico. Luego, en la Caleta de Famara, la playa se abre generosa bajo riscos dorados, un paraíso para bañistas, surfistas y fotógrafos. Allí el viento trae historias de marineros antiguos, y las terrazas de los bares invitan a saborear un pescado fresco a la plancha con el salitre pegado aún a la piel.

La sexta jornada puede dedicarse a la diversión activa. El Rancho Texas mezcla parque temático, zoológico y espectáculos acuáticos, ideal para quienes viajan con niños o con ganas de algo distinto. Otra alternativa es el Gran Karting Club Lanzarote, donde rugen motores contra el telón de fondo del océano. O bien se puede optar por una experiencia más tranquila, sumergiéndose en las piscinas naturales de Los Charcones, charcas talladas en lava donde el mar entra para acariciar suavemente los cuerpos.

El séptimo y último día pide un cierre sereno. Al sur, Punta de Papagayo guarda algunas de las playas más hermosas de Europa: calas pequeñas, protegidas por formaciones volcánicas que se abrazan con el mar. El agua es tan clara que los peces parecen flotar en el aire. Un paseo por la cercana Playa Blanca permite comprar recuerdos o tomar un café con vistas al puerto deportivo, antes de acercarse al faro de Pechiguera para una despedida solemne bajo el crepúsculo.

Así transcurren siete días en Lanzarote, entre paisajes que parecen surgidos del fin del mundo y el sabor dulce del malvasía. Una isla donde el volcán y el océano mantienen un diálogo eterno, invitando al viajero a escuchar, maravillarse y, quizás, encontrar un trozo de sí mismo en medio de tanto silencio cósmico.

![[Img #28442]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/07_2025/3520_infografia-lanzarote.jpg)

![[Img #28443]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/07_2025/7633_lanza-def.jpg) Pasar una semana en Lanzarote es sumergirse en un viaje donde la tierra habla el idioma del fuego y el mar susurra con brisas atlánticas. Desde el momento en que uno pone un pie en la isla, el contraste entre los paisajes volcánicos y las aguas turquesas promete aventuras inolvidables.

Pasar una semana en Lanzarote es sumergirse en un viaje donde la tierra habla el idioma del fuego y el mar susurra con brisas atlánticas. Desde el momento en que uno pone un pie en la isla, el contraste entre los paisajes volcánicos y las aguas turquesas promete aventuras inolvidables.

La primera jornada comienza con calma, instalándose en Arrecife (la capital), Puerto del Carmen o Costa Teguise, bases perfectas para explorar la isla. Por la tarde, nada como caminar descalzo por la arena tibia de Playa Grande o Playa Chica y contemplar cómo el sol se despide pintando el cielo de naranjas y lilas. Luego, una cena frente al mar, escuchando el murmullo de las olas, inaugura el viaje con una promesa de placer lento.

El segundo día revela la herencia del genial artista y arquitecto César Manrique, quien transformó Lanzarote en un lienzo viviente donde el arte dialoga con la naturaleza. En el Jardín de Cactus, miles de espinas se elevan como pequeñas esculturas en terrazas de piedra negra. Después, en los Jameos del Agua, un tubo volcánico es hogar de un lago subterráneo de aguas inmóviles, iluminado por un haz celeste. Allí, la arquitectura se disuelve en la roca, y un auditorio cavernoso acoge conciertos que retumban con la magia del inframundo.

El tercer día es para dejarse impresionar por el corazón ardiente de la isla: el Parque Nacional de Timanfaya. Montañas rojizas, cráteres humeantes y suelos que queman a pocos centímetros de la superficie. Una excursión en autobús revela paisajes que parecen arrancados del planeta Marte, mientras el restaurante El Diablo asa carnes con el propio calor de la tierra. Opcional, un paseo en camello añade un toque exótico a la jornada antes de terminar en La Geria, probando magníficos vinos de malvasía volcánica entre campos cubiertos de ceniza negra.

Al cuarto día, las entrañas de Lanzarote muestran sus secretos en la Cueva de los Verdes, un túnel de lava que serpentea bajo la superficie, lleno de juegos ópticos y un silencio mineral casi sobrecogedor. Más tarde, el Mirador del Río ofrece una panorámica sobrecogedora de La Graciosa, la isla vecina, flotando plácida en medio del azul infinito. Es un lugar para quedarse quieto, respirar hondo y entender cuán pequeño es el ser humano frente a la majestuosidad de la naturaleza.

El quinto día dirige los pasos hacia el oeste, hacia El Golfo y su Charco de los Clicos, una laguna verde esmeralda abrazada por acantilados rojos y arenas negras, un cuadro abstracto pintado por el azar geológico. Luego, en la Caleta de Famara, la playa se abre generosa bajo riscos dorados, un paraíso para bañistas, surfistas y fotógrafos. Allí el viento trae historias de marineros antiguos, y las terrazas de los bares invitan a saborear un pescado fresco a la plancha con el salitre pegado aún a la piel.

La sexta jornada puede dedicarse a la diversión activa. El Rancho Texas mezcla parque temático, zoológico y espectáculos acuáticos, ideal para quienes viajan con niños o con ganas de algo distinto. Otra alternativa es el Gran Karting Club Lanzarote, donde rugen motores contra el telón de fondo del océano. O bien se puede optar por una experiencia más tranquila, sumergiéndose en las piscinas naturales de Los Charcones, charcas talladas en lava donde el mar entra para acariciar suavemente los cuerpos.

El séptimo y último día pide un cierre sereno. Al sur, Punta de Papagayo guarda algunas de las playas más hermosas de Europa: calas pequeñas, protegidas por formaciones volcánicas que se abrazan con el mar. El agua es tan clara que los peces parecen flotar en el aire. Un paseo por la cercana Playa Blanca permite comprar recuerdos o tomar un café con vistas al puerto deportivo, antes de acercarse al faro de Pechiguera para una despedida solemne bajo el crepúsculo.

Así transcurren siete días en Lanzarote, entre paisajes que parecen surgidos del fin del mundo y el sabor dulce del malvasía. Una isla donde el volcán y el océano mantienen un diálogo eterno, invitando al viajero a escuchar, maravillarse y, quizás, encontrar un trozo de sí mismo en medio de tanto silencio cósmico.

![[Img #28442]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/07_2025/3520_infografia-lanzarote.jpg)