La enfermiza relación del nacionalismo vasco con el turismo

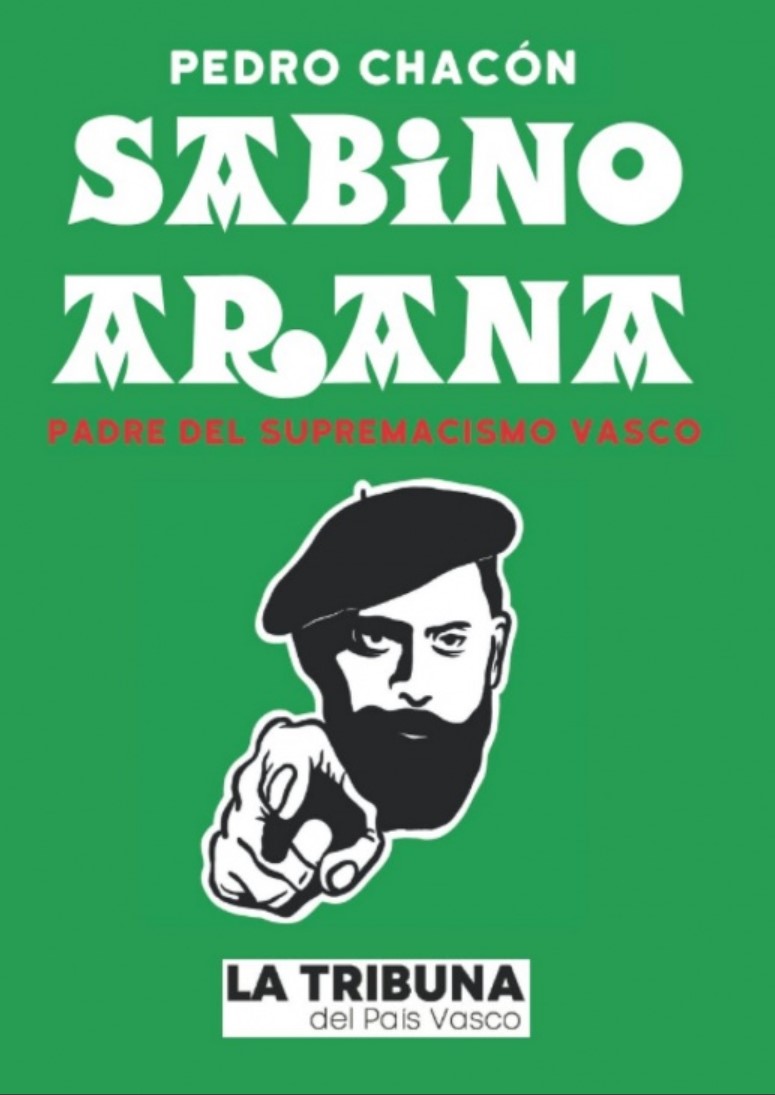

![[Img #26130]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/06_2024/2013_imagen1.png)

Todavía en 2008, hace solo dieciséis años, teníamos que leer y ver noticias como esta. Ahora que estamos próximos al comienzo del periodo estival, caracterizado en Occidente por ser la época del año por antonomasia del llamado turismo de masas, convendría detenernos un momento a analizar la extraña, patológica y hasta tóxica relación que ha tenido históricamente el nacionalismo vasco con el fenómeno contemporáneo del turismo. Desde su mismo origen.

El término “turismo” solo aparece en el Diccionario de la RAE por primera vez en su edición de 1918, con el significado de “práctica de los viajes de recreo”. En la edición de 1925 el significado cambia: “afición a viajar por gusto de recorrer un país” y “organización de los medios conducentes a facilitar estos viajes”. Esta definición se mantiene invariable hasta la edición de 1970, cuyo suplemento incorpora la variante “automóvil de turismo”. La edición actual tiene tres acepciones de turismo: “actividad o hecho de viajar por placer; conjunto de los medios conducentes a facilitar los viajes de turismo; conjunto de personas que hace viajes de turismo”; y dos acepciones añadidas, además de la de automóvil de turismo, la de turismo rural, que es el que se hace alojándose en casas de una localidad rural.

Solo la revolución industrial, que en España tiene su aparición a finales del siglo XIX, y la proliferación de asalariados trabajando en fábricas, pudieron poner las condiciones para que existieran luego vacaciones pagadas. Estas no vendrían por ley hasta los años treinta del siglo XX en los principales países europeos: España en la Segunda República y en el Fuero del Trabajo de 1938, ya bajo el régimen franquista, Francia con el Frente Popular en 1936 y Gran Bretaña, también en 1938, legislaron por primera vez permisos de descanso para los trabajadores. Anteriormente, en 1918, ya hubo una primera legislación en España respecto de las vacaciones de los funcionarios. Aunque en todos estos primeros casos estamos hablando de no más de una semana de vacaciones retribuidas. Los permisos de vacaciones tampoco se tuvieron que sustanciar, en principio, en desplazamientos temporales con pernoctas incluidas, que es lo que entendemos ya por hacer turismo. Esto estaba reservado desde antes solo a las clases más adineradas, mientras que los asalariados se tendrían que conformar con viajar a su pueblo de origen, como caso más socorrido.

El verdadero turismo de masas solo empezó a darse en España en los años sesenta del siglo XX, bajo la dictadura franquista y coincidiendo con la época denominada del desarrollismo. Fueron típicos entonces los desplazamientos estivales de las familias obreras desde sus lugares de trabajo a las playas y a los pueblos de procedencia, utilizando para ello el tren, el autobús o más característicamente los primeros utilitarios que se empezaron a producir entonces en España, siendo el más paradigmático de todos ellos el modelo Seat 600.

Cuando surge el nacionalismo vasco a finales del siglo XIX lo que existía en forma de turismo era todavía únicamente el de las clases adineradas y contra él cargaron los primeros nacionalistas. El artículo más simbólico al respecto fue el que se publicó en el número 32 del primer periódico nacionalista, el Bizkaitarra, de fecha 5 de septiembre de 1895. Su título, “La invasión maketa en Gipuzkoa”. Su autor, Engracio de Aranzadi, que firmó con el seudónimo Baso Jaun. Les voy a ahorrar la sarta de exageraciones, generalizaciones absurdas, manipulaciones y maniqueísmos que contiene este largo artículo. A lo mejor otro día las sacamos. El caso es que el propio Aranzadi, en su libro Ereintza: siembra de nacionalismo vasco, aparecido en 1935, le dedicó un capítulo a dicho artículo que supuso el cierre del periódico Bizkaitarra y el encarcelamiento de los miembros del primer batzoki del PNV. Lo cuenta así: “Se condenaba en mi artículo la peste del veraneo donostiarra por los estragos de orden moral y patrióticos consiguientes a la llegada y estancia en sus playas de millares y millares de personas, desocupadas y despreocupadas, cuando menos, que venían a divertirse en la amplia significación que el diccionario hispano, amante del equívoco, da a ese verbo. Sobre el pensamiento nacional flotaba en aquel trabajo, la inquietud, el desasosiego, el profundo malestar que sentía al presumir lo que nuestra juventud femenina del campo, que servía en los hoteles y casas de huéspedes de Donostia había de padecer, obligada a atender y agasajar a gentes de rancio abolengo conquistador de mujeres”. Para una mentalidad integrista como la de Aranzadi, la llegada de turistas a San Sebastián traía la corrupción del orden moral de la sociedad y, en particular, afectaba sobre todo a las jóvenes del interior de Guipúzcoa que acudían a trabajar a los hoteles y cuya dignidad había que preservar.

La causa original del nacionalismo vasco y que lo diferencia de todos los demás movimientos políticos de su tiempo, tal como tengo demostrado en diferentes trabajos, es la aversión a la inmigración procedente de otras partes de España. Es lo que distingue a los nacionalismos vasco y catalán y lo que hace que el nacionalismo gallego no alcance la virulencia de los dos primeros, porque en Galicia no hubo inmigración. El nacionalismo vasco surge de la xenofobia antiespañola. Pero es un rechazo dirigido a los trabajadores, a las clases más desfavorecidas que llegan no a disfrutar y divertirse sino a trabajar. En cambio, el artículo de Aranzadi va dirigido a las clases elevadas y ociosas, a las que acuden a San Sebastián alrededor de la familia real española que por entonces disfrutaba allí de los meses de verano. Pero por ese rechazo no surgió el nacionalismo. Es sabido que Aranzadi vivía en San Sebastián y fue captado por Sabino Arana, que vivía en Bilbao. El nacionalismo vasco surgió en Vizcaya contra los trabajadores, no surgió en Guipúzcoa contra los veraneantes de clase alta.

Pero ese rechazo al turismo ya forma parte de esa primera manifestación de nacionalismo vasco contrario a cualquier intromisión de elemento extraño a la sociedad vasca, y mucho menos si viene a disfrutar o a divertirse.

Veamos cómo esa misma actitud aparece también en las primeras manifestaciones de nacionalismo vasco en el País Vasco francés. No obstante, cuando se analiza en profundidad, se puede comprobar que el supuesto nacionalismo vasco-francés no es como el nacionalismo vasco que surge en España. A todo lo más que llegan allí, y por imitación de lo que ocurre en el sur además, es a un autonomismo temeroso de contrariar al gran Estado centralista francés. Aquí nuestra fuente es, de nuevo, el libro de Igor Ahedo sobre Iparralde (El viaje de la identidad y el nacionalismo vasco en Iparralde, 1789-2005), ya citado en el artículo anterior de esta serie (“La delirante «Europa de los pueblos» del nacionalismo vasco”). De él saco las siguientes citas.

La primera cita que llama la atención por lo tardía que es y por lo subjetiva, ya que se trata de la cita de la obra de una autora vascofrancesa nacida en Bayona en 1959, Itxaro Borda y de una de sus novelas, concretamente una de 1996, titulada 1989. Allegro ma non tropo, donde dice: “La única forma de vida aquí es el turismo, por lo menos hay dos meses asegurados a tope a lo largo del año, dos meses limpiando los deshechos humanos, las cacas de perro, las manchas de esperma que salpican las blancas sábanas de los veraneantes que durante dos meses vienen desde fuera a los lujosos hoteles de la costa, a cambio de unos raquíticos sueldos que ni la propia miseria aceptaría”.

La cuestión es que el turismo ejercería como agente desnacionalizador contra el que habría que luchar. De modo que es esa lucha la que centrará el origen y desarrollo del nacionalismo vasco-francés.

El turismo en el País Vasco francés tendría en Biarritz su referente principal: “Hasta los años 20 se conserva el esplendor de la villa, que pasa de contar con 17.000 turistas en 1879 a más de 40.000 en 1913. En paralelo, y como consecuencia del influjo de Biarritz, el desarrollo del turismo se extiende por el conjunto de la costa, levantándose hoteles, casinos, establecimientos de baños y campos de golf. Por el contrario, a partir de los años 30 se detiene la llegada del selecto turismo internacional como consecuencia de la crisis y la guerra mundial posterior, de forma que el perfil de los visitantes presenta desde ese momento un componente nacional y menos «exclusivo»” (Iparralde, I, 177).

Marc Legasse, como vimos en el artículo anterior de esta serie, es considerado el primer nacionalista vasco-francés y a él se atribuye la fijación en el tema del turismo como principal elemento de lucha por la emancipación nacional: “Legasse avanza la importancia de un elemento capital que es recogido después por Krutwig y más tarde por Enbata y los posteriores movimientos nacionalistas, políticos y armados: el turismo como eje de desvertebración identitaria local. (…) No extraña, en consecuencia, que cuando se presente a las elecciones, abandere la lucha contra un turismo «depredador» señalando que sólo a la institución autónoma que propone le correspondería la dirección de una política efectiva de control en la materia” (Iparralde, I, 236). O sea, no es que estén en contra del turismo, a la postre, sino de quién lo controle.

La lucha contra el turismo, por tanto, será parte principal del programa inicial del nacionalismo vasco-francés representado por Legasse y también asumido por sus continuadores, tanto civiles como militares: “Legasse delimita claramente los contornos discursivos del primer nacionalismo moderno: institucionalización vasca, defensa del euskera, relaciones con el sur y lucha contra el turismo; tal es la mochila con la que iniciaremos nuestro viaje por la evolución de Enbata, pero también de la constelación abertzale de los 80, tanto en su dimensión política –EB, EMA, HA– como militar –Iparretarrak–: en definitiva, casi todos sus ejes discursivos encuentran su origen en el proyecto de Ley presentado por Legasse en 1945” (Iparralde, I, 241). “Legasse, a su vez, representa la quilla que trata de reventar las gélidas aguas de un desarrollo económico centrado en el turismo, que condenaba a los vascos de Iparralde a bailar al son de la batuta de un «pueblo en representación de sí mismo», de un «museo viviente» para el consumo de los veraneantes” (Iparralde, I, 252).

Federico Krutwig, en su libro Vasconia, que como se sabe fue una especie de Biblia para la primera ETA, incide en la misma cuestión del turismo: La vida de la parte costera del país se reduce al turismo, industria que ha traído a gente mejor preparada de Francia y ha hecho descender a los vascos en su propio país a ser… camareros y criadas. Así pues, emprendiendo a servir, el País Vasco francés se ha convertido en una escuela de criadas. En París son conocidas las buenas boniches vascas y los oficiales del ejército saben apreciar los buenos servicios de los ordenanzas vascos. El turismo ha rebajado al pueblo vasco a una casta de camareros, limpiabotas, muchachas y cocineras. Lo poco que aun sobresale son los propietarios de tabernas y bares en el interior del país, pues hasta los bares elegantes no son propiedad de los vascos (Vasconia, 305, citado por la edición de 1973).

“Más adelante, el movimiento Enbata también recoge el tema del turismo como eje de actuación política: el turismo que convierte a Iparralde en una especie de «reserva india» obligando a los vascos a caer en el círculo viciosos del empleo / desempleo en una industria que sólo despunta en verano, y que transforma la geografía vasca en una suerte de exposición folclórica para extranjeros que dura tres meses al año” (Iparralde, II, 309).

En 1972 surge en San Juan de Luz la asociación Jazar, que hace del turismo el eje de su lucha, haciéndolo responsable de la deseuscaldunización del País Vasco francés: “El turismo es un turismo de clase: está preparado para gente con medios, con el desarrollo de puertos de placer y residencias de lujo al borde del mar. Este turismo nos es impuesto por planes ante los que no tenemos ninguna posibilidad democrática de dar nuestra opinión. Este turismo, en fin, es uno de los factores de la agravación de la deseuskaldunización, tanto cultural como lingüística” (Iparralde, II, 358).

El primer atentado de Iparretarrak (el trasunto de ETA en Iparralde) es en 1973. En 1977 define su actividad de este modo: “nuestra organización decide desde ese momento abandonar provisionalmente las acciones «en frío» y decide consagrarse en adelante a ayudar a las luchas en curso. (Y) una de las luchas que movilizan a la mayoría de los movimientos abertzales socialistas (es) la denuncia del turismo tal y como es conocido por el capitalismo y que acompaña el subdesarrollo económico del País Vasco Norte” (Iparralde, II, 387).

En 1978, Iparretarrak hace otra reflexión sobre su actividad, incidiendo en los mismos temas: “El pueblo vasco es agredido por todas partes: subdesarrollo económico, despoblación de las zonas de las montañas, turistificación masiva, opresión cultural, negación de su identidad. No es dueño de su destino, de su vida, de su desarrollo. Su presente y su futuro son decididos fuera y por otros, aunque nosotros seamos los más afectados” (Iparralde, II, 382).

La consecuencia de estas reflexiones es que el grupo terrorista Iparretarrak “se embarque desde ese momento en una amplia campaña de atentados contra empresas e intereses turísticos de Iparralde, realizando decenas de actos de sabotaje contra agencias inmobiliarias, campos de golf, agencias de desarrollo local… Todo ello aderezado por una amplia campaña dinamizada por los Herri Taldeak bajo el significativo lema de herria ez da salgai (el país no está en venta)” (Iparralde, II, 387).

En los años 80 también habrá en el País Vasco francés otros grupos terroristas que actuarán en paralelo con Iparretarrak, atentando también contra intereses turísticos. Pero al final de todo el periodo de su actividad terrorista, el País Vasco francés, en su franja costera, sigue siendo una comarca de recepción de turismo de toda Francia y nada en absoluto se ha visto alterado después de que el supuesto nacionalismo vasco-francés viviera sus años más activos. Se descabezó la organización terrorista, se encarcelaron por largos años sus principales dirigentes y así se terminó todo. Hoy en el País Vasco francés el nacionalismo vasco sigue siendo una ideología minoritaria, por no decir anecdótica, y nada se ha alterado en la centralizada administración del país, donde no se le reconocen al País Vasco francés ni siquiera sus límites territoriales. Solo hay una aglomeración de municipios vascos que se ocupa del agua, el alcantarillado y las basuras y que a la hora de proteger la cultura y los idiomas pone al mismo nivel el eusquera y el gascón, que es la lengua que se habla en Bayona y alrededores, la zona más poblada de la comarca.

*****

Lo curioso del caso es que al mismo tiempo que Iparretarrak atentaba en el País Vasco francés contra el turismo de la zona, ETA atentaba en España también contra intereses turísticos. Según recogía el diario El Mundo en una información salida en su edición de 7 de agosto de 2004, bajo el título “ETA atenta contra intereses turísticos desde hace 25 años”: “La organización terrorista ETA atenta contra el sector turístico, uno de los más importantes de la economía española, desde hace 25 años, en concreto desde el 29 de junio de 1979 cuando hizo explotar dos artefactos en Benidorm (Alicante). Desde esa fecha, la organización terrorista ha realizado diversas «campañas» de atentados contra centros hosteleros y otros intereses situados en la zona mediterránea. Seis personas han muerto (tres en 1991, una en 2001 y dos en 2002) y un número elevado de ciudadanos ha sufrido heridas de diversa consideración en estas acciones terroristas, que en la mayor parte de los casos han sido precedidos por llamadas de advertencia de los terroristas y han provocado exclusivamente daños materiales. La última acción mortal de ETA perpetrada en un enclave turístico fue un atentado con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), en el que murieron un hombre y una niña de seis años, hija de un guardia civil, el 4 de agosto de 2002. (…) El último atentado cometido por ETA contra intereses turísticos tuvo lugar el 27 de julio de 2003 cuando la banda terrorista colocó un coche bomba en el aparcamiento del aeropuerto cántabro de Parayas. La explosión causó importantes daños materiales, pero ninguna víctima ya que fue desalojado.”

Esta noticia y balance de El Mundo es de 2004, como acabamos de ver, pero la foto con la que abríamos este artículo todavía es posterior, de 2008, y aún seguían.

De manera que para el caso vasco-francés había que atentar contra intereses turísticos porque venían a suponer la deseuscaldunización y subordinación de la sociedad y la economía vasca respecto de intereses foráneos, mientras que, en el caso del turismo español, como se trata de la primera industria nacional, había que atentar contra ella para debilitar al Estado y a modo de chantaje.

*****

Otra vuelta de tuerca con el tratamiento del turismo por parte del nacionalismo vasco la tenemos cuando ellos han decidido, desde el poder, qué forma de impulsar el turismo quieren y qué forma no. El Museo Guggenheim de Bilbao ha constituido, según se ha publicitado hasta la saciedad, un salto cualitativo en la conversión del País Vasco, empezando por Vizcaya, de una economía basada en la industria a otra basada en el sector terciario, principalmente el turismo. Pero convendrán conmigo en que el Museo Guggenheim, como representación de la cultura autóctona vasca tiene bien poco. Lo cual demuestra que para el nacionalismo vasco no se trata de atraer el turismo reflejando las características culturales del país sino de quién controla el turismo. Es como si lo importante aquí fuera controlar los resortes del poder y que luego cada cual entienda por turismo lo que le dé la gana.

El caso es que siempre hemos visto a cantidad de nacionalistas vascos veraneando en las costas del mediterráneo levantino y de Andalucía. Tanto del PNV como de EH Bildu. Mientras ETA ponía bombas en esas mismas playas y zonas turísticas, aterrorizando al personal e Iparretarrak hacía lo mismo en el País Vasco francés, contra las agencias inmobiliarias sobre todo. Lo dicho, la ideología nacionalista vasca no hay quien la entienda, por contradictoria y absurda, y en este caso concreto del turismo tenemos una buena prueba.

![[Img #26130]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/06_2024/2013_imagen1.png)

Todavía en 2008, hace solo dieciséis años, teníamos que leer y ver noticias como esta. Ahora que estamos próximos al comienzo del periodo estival, caracterizado en Occidente por ser la época del año por antonomasia del llamado turismo de masas, convendría detenernos un momento a analizar la extraña, patológica y hasta tóxica relación que ha tenido históricamente el nacionalismo vasco con el fenómeno contemporáneo del turismo. Desde su mismo origen.

El término “turismo” solo aparece en el Diccionario de la RAE por primera vez en su edición de 1918, con el significado de “práctica de los viajes de recreo”. En la edición de 1925 el significado cambia: “afición a viajar por gusto de recorrer un país” y “organización de los medios conducentes a facilitar estos viajes”. Esta definición se mantiene invariable hasta la edición de 1970, cuyo suplemento incorpora la variante “automóvil de turismo”. La edición actual tiene tres acepciones de turismo: “actividad o hecho de viajar por placer; conjunto de los medios conducentes a facilitar los viajes de turismo; conjunto de personas que hace viajes de turismo”; y dos acepciones añadidas, además de la de automóvil de turismo, la de turismo rural, que es el que se hace alojándose en casas de una localidad rural.

Solo la revolución industrial, que en España tiene su aparición a finales del siglo XIX, y la proliferación de asalariados trabajando en fábricas, pudieron poner las condiciones para que existieran luego vacaciones pagadas. Estas no vendrían por ley hasta los años treinta del siglo XX en los principales países europeos: España en la Segunda República y en el Fuero del Trabajo de 1938, ya bajo el régimen franquista, Francia con el Frente Popular en 1936 y Gran Bretaña, también en 1938, legislaron por primera vez permisos de descanso para los trabajadores. Anteriormente, en 1918, ya hubo una primera legislación en España respecto de las vacaciones de los funcionarios. Aunque en todos estos primeros casos estamos hablando de no más de una semana de vacaciones retribuidas. Los permisos de vacaciones tampoco se tuvieron que sustanciar, en principio, en desplazamientos temporales con pernoctas incluidas, que es lo que entendemos ya por hacer turismo. Esto estaba reservado desde antes solo a las clases más adineradas, mientras que los asalariados se tendrían que conformar con viajar a su pueblo de origen, como caso más socorrido.

El verdadero turismo de masas solo empezó a darse en España en los años sesenta del siglo XX, bajo la dictadura franquista y coincidiendo con la época denominada del desarrollismo. Fueron típicos entonces los desplazamientos estivales de las familias obreras desde sus lugares de trabajo a las playas y a los pueblos de procedencia, utilizando para ello el tren, el autobús o más característicamente los primeros utilitarios que se empezaron a producir entonces en España, siendo el más paradigmático de todos ellos el modelo Seat 600.

Cuando surge el nacionalismo vasco a finales del siglo XIX lo que existía en forma de turismo era todavía únicamente el de las clases adineradas y contra él cargaron los primeros nacionalistas. El artículo más simbólico al respecto fue el que se publicó en el número 32 del primer periódico nacionalista, el Bizkaitarra, de fecha 5 de septiembre de 1895. Su título, “La invasión maketa en Gipuzkoa”. Su autor, Engracio de Aranzadi, que firmó con el seudónimo Baso Jaun. Les voy a ahorrar la sarta de exageraciones, generalizaciones absurdas, manipulaciones y maniqueísmos que contiene este largo artículo. A lo mejor otro día las sacamos. El caso es que el propio Aranzadi, en su libro Ereintza: siembra de nacionalismo vasco, aparecido en 1935, le dedicó un capítulo a dicho artículo que supuso el cierre del periódico Bizkaitarra y el encarcelamiento de los miembros del primer batzoki del PNV. Lo cuenta así: “Se condenaba en mi artículo la peste del veraneo donostiarra por los estragos de orden moral y patrióticos consiguientes a la llegada y estancia en sus playas de millares y millares de personas, desocupadas y despreocupadas, cuando menos, que venían a divertirse en la amplia significación que el diccionario hispano, amante del equívoco, da a ese verbo. Sobre el pensamiento nacional flotaba en aquel trabajo, la inquietud, el desasosiego, el profundo malestar que sentía al presumir lo que nuestra juventud femenina del campo, que servía en los hoteles y casas de huéspedes de Donostia había de padecer, obligada a atender y agasajar a gentes de rancio abolengo conquistador de mujeres”. Para una mentalidad integrista como la de Aranzadi, la llegada de turistas a San Sebastián traía la corrupción del orden moral de la sociedad y, en particular, afectaba sobre todo a las jóvenes del interior de Guipúzcoa que acudían a trabajar a los hoteles y cuya dignidad había que preservar.

La causa original del nacionalismo vasco y que lo diferencia de todos los demás movimientos políticos de su tiempo, tal como tengo demostrado en diferentes trabajos, es la aversión a la inmigración procedente de otras partes de España. Es lo que distingue a los nacionalismos vasco y catalán y lo que hace que el nacionalismo gallego no alcance la virulencia de los dos primeros, porque en Galicia no hubo inmigración. El nacionalismo vasco surge de la xenofobia antiespañola. Pero es un rechazo dirigido a los trabajadores, a las clases más desfavorecidas que llegan no a disfrutar y divertirse sino a trabajar. En cambio, el artículo de Aranzadi va dirigido a las clases elevadas y ociosas, a las que acuden a San Sebastián alrededor de la familia real española que por entonces disfrutaba allí de los meses de verano. Pero por ese rechazo no surgió el nacionalismo. Es sabido que Aranzadi vivía en San Sebastián y fue captado por Sabino Arana, que vivía en Bilbao. El nacionalismo vasco surgió en Vizcaya contra los trabajadores, no surgió en Guipúzcoa contra los veraneantes de clase alta.

Pero ese rechazo al turismo ya forma parte de esa primera manifestación de nacionalismo vasco contrario a cualquier intromisión de elemento extraño a la sociedad vasca, y mucho menos si viene a disfrutar o a divertirse.

Veamos cómo esa misma actitud aparece también en las primeras manifestaciones de nacionalismo vasco en el País Vasco francés. No obstante, cuando se analiza en profundidad, se puede comprobar que el supuesto nacionalismo vasco-francés no es como el nacionalismo vasco que surge en España. A todo lo más que llegan allí, y por imitación de lo que ocurre en el sur además, es a un autonomismo temeroso de contrariar al gran Estado centralista francés. Aquí nuestra fuente es, de nuevo, el libro de Igor Ahedo sobre Iparralde (El viaje de la identidad y el nacionalismo vasco en Iparralde, 1789-2005), ya citado en el artículo anterior de esta serie (“La delirante «Europa de los pueblos» del nacionalismo vasco”). De él saco las siguientes citas.

La primera cita que llama la atención por lo tardía que es y por lo subjetiva, ya que se trata de la cita de la obra de una autora vascofrancesa nacida en Bayona en 1959, Itxaro Borda y de una de sus novelas, concretamente una de 1996, titulada 1989. Allegro ma non tropo, donde dice: “La única forma de vida aquí es el turismo, por lo menos hay dos meses asegurados a tope a lo largo del año, dos meses limpiando los deshechos humanos, las cacas de perro, las manchas de esperma que salpican las blancas sábanas de los veraneantes que durante dos meses vienen desde fuera a los lujosos hoteles de la costa, a cambio de unos raquíticos sueldos que ni la propia miseria aceptaría”.

La cuestión es que el turismo ejercería como agente desnacionalizador contra el que habría que luchar. De modo que es esa lucha la que centrará el origen y desarrollo del nacionalismo vasco-francés.

El turismo en el País Vasco francés tendría en Biarritz su referente principal: “Hasta los años 20 se conserva el esplendor de la villa, que pasa de contar con 17.000 turistas en 1879 a más de 40.000 en 1913. En paralelo, y como consecuencia del influjo de Biarritz, el desarrollo del turismo se extiende por el conjunto de la costa, levantándose hoteles, casinos, establecimientos de baños y campos de golf. Por el contrario, a partir de los años 30 se detiene la llegada del selecto turismo internacional como consecuencia de la crisis y la guerra mundial posterior, de forma que el perfil de los visitantes presenta desde ese momento un componente nacional y menos «exclusivo»” (Iparralde, I, 177).

Marc Legasse, como vimos en el artículo anterior de esta serie, es considerado el primer nacionalista vasco-francés y a él se atribuye la fijación en el tema del turismo como principal elemento de lucha por la emancipación nacional: “Legasse avanza la importancia de un elemento capital que es recogido después por Krutwig y más tarde por Enbata y los posteriores movimientos nacionalistas, políticos y armados: el turismo como eje de desvertebración identitaria local. (…) No extraña, en consecuencia, que cuando se presente a las elecciones, abandere la lucha contra un turismo «depredador» señalando que sólo a la institución autónoma que propone le correspondería la dirección de una política efectiva de control en la materia” (Iparralde, I, 236). O sea, no es que estén en contra del turismo, a la postre, sino de quién lo controle.

La lucha contra el turismo, por tanto, será parte principal del programa inicial del nacionalismo vasco-francés representado por Legasse y también asumido por sus continuadores, tanto civiles como militares: “Legasse delimita claramente los contornos discursivos del primer nacionalismo moderno: institucionalización vasca, defensa del euskera, relaciones con el sur y lucha contra el turismo; tal es la mochila con la que iniciaremos nuestro viaje por la evolución de Enbata, pero también de la constelación abertzale de los 80, tanto en su dimensión política –EB, EMA, HA– como militar –Iparretarrak–: en definitiva, casi todos sus ejes discursivos encuentran su origen en el proyecto de Ley presentado por Legasse en 1945” (Iparralde, I, 241). “Legasse, a su vez, representa la quilla que trata de reventar las gélidas aguas de un desarrollo económico centrado en el turismo, que condenaba a los vascos de Iparralde a bailar al son de la batuta de un «pueblo en representación de sí mismo», de un «museo viviente» para el consumo de los veraneantes” (Iparralde, I, 252).

Federico Krutwig, en su libro Vasconia, que como se sabe fue una especie de Biblia para la primera ETA, incide en la misma cuestión del turismo: La vida de la parte costera del país se reduce al turismo, industria que ha traído a gente mejor preparada de Francia y ha hecho descender a los vascos en su propio país a ser… camareros y criadas. Así pues, emprendiendo a servir, el País Vasco francés se ha convertido en una escuela de criadas. En París son conocidas las buenas boniches vascas y los oficiales del ejército saben apreciar los buenos servicios de los ordenanzas vascos. El turismo ha rebajado al pueblo vasco a una casta de camareros, limpiabotas, muchachas y cocineras. Lo poco que aun sobresale son los propietarios de tabernas y bares en el interior del país, pues hasta los bares elegantes no son propiedad de los vascos (Vasconia, 305, citado por la edición de 1973).

“Más adelante, el movimiento Enbata también recoge el tema del turismo como eje de actuación política: el turismo que convierte a Iparralde en una especie de «reserva india» obligando a los vascos a caer en el círculo viciosos del empleo / desempleo en una industria que sólo despunta en verano, y que transforma la geografía vasca en una suerte de exposición folclórica para extranjeros que dura tres meses al año” (Iparralde, II, 309).

En 1972 surge en San Juan de Luz la asociación Jazar, que hace del turismo el eje de su lucha, haciéndolo responsable de la deseuscaldunización del País Vasco francés: “El turismo es un turismo de clase: está preparado para gente con medios, con el desarrollo de puertos de placer y residencias de lujo al borde del mar. Este turismo nos es impuesto por planes ante los que no tenemos ninguna posibilidad democrática de dar nuestra opinión. Este turismo, en fin, es uno de los factores de la agravación de la deseuskaldunización, tanto cultural como lingüística” (Iparralde, II, 358).

El primer atentado de Iparretarrak (el trasunto de ETA en Iparralde) es en 1973. En 1977 define su actividad de este modo: “nuestra organización decide desde ese momento abandonar provisionalmente las acciones «en frío» y decide consagrarse en adelante a ayudar a las luchas en curso. (Y) una de las luchas que movilizan a la mayoría de los movimientos abertzales socialistas (es) la denuncia del turismo tal y como es conocido por el capitalismo y que acompaña el subdesarrollo económico del País Vasco Norte” (Iparralde, II, 387).

En 1978, Iparretarrak hace otra reflexión sobre su actividad, incidiendo en los mismos temas: “El pueblo vasco es agredido por todas partes: subdesarrollo económico, despoblación de las zonas de las montañas, turistificación masiva, opresión cultural, negación de su identidad. No es dueño de su destino, de su vida, de su desarrollo. Su presente y su futuro son decididos fuera y por otros, aunque nosotros seamos los más afectados” (Iparralde, II, 382).

La consecuencia de estas reflexiones es que el grupo terrorista Iparretarrak “se embarque desde ese momento en una amplia campaña de atentados contra empresas e intereses turísticos de Iparralde, realizando decenas de actos de sabotaje contra agencias inmobiliarias, campos de golf, agencias de desarrollo local… Todo ello aderezado por una amplia campaña dinamizada por los Herri Taldeak bajo el significativo lema de herria ez da salgai (el país no está en venta)” (Iparralde, II, 387).

En los años 80 también habrá en el País Vasco francés otros grupos terroristas que actuarán en paralelo con Iparretarrak, atentando también contra intereses turísticos. Pero al final de todo el periodo de su actividad terrorista, el País Vasco francés, en su franja costera, sigue siendo una comarca de recepción de turismo de toda Francia y nada en absoluto se ha visto alterado después de que el supuesto nacionalismo vasco-francés viviera sus años más activos. Se descabezó la organización terrorista, se encarcelaron por largos años sus principales dirigentes y así se terminó todo. Hoy en el País Vasco francés el nacionalismo vasco sigue siendo una ideología minoritaria, por no decir anecdótica, y nada se ha alterado en la centralizada administración del país, donde no se le reconocen al País Vasco francés ni siquiera sus límites territoriales. Solo hay una aglomeración de municipios vascos que se ocupa del agua, el alcantarillado y las basuras y que a la hora de proteger la cultura y los idiomas pone al mismo nivel el eusquera y el gascón, que es la lengua que se habla en Bayona y alrededores, la zona más poblada de la comarca.

*****

Lo curioso del caso es que al mismo tiempo que Iparretarrak atentaba en el País Vasco francés contra el turismo de la zona, ETA atentaba en España también contra intereses turísticos. Según recogía el diario El Mundo en una información salida en su edición de 7 de agosto de 2004, bajo el título “ETA atenta contra intereses turísticos desde hace 25 años”: “La organización terrorista ETA atenta contra el sector turístico, uno de los más importantes de la economía española, desde hace 25 años, en concreto desde el 29 de junio de 1979 cuando hizo explotar dos artefactos en Benidorm (Alicante). Desde esa fecha, la organización terrorista ha realizado diversas «campañas» de atentados contra centros hosteleros y otros intereses situados en la zona mediterránea. Seis personas han muerto (tres en 1991, una en 2001 y dos en 2002) y un número elevado de ciudadanos ha sufrido heridas de diversa consideración en estas acciones terroristas, que en la mayor parte de los casos han sido precedidos por llamadas de advertencia de los terroristas y han provocado exclusivamente daños materiales. La última acción mortal de ETA perpetrada en un enclave turístico fue un atentado con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), en el que murieron un hombre y una niña de seis años, hija de un guardia civil, el 4 de agosto de 2002. (…) El último atentado cometido por ETA contra intereses turísticos tuvo lugar el 27 de julio de 2003 cuando la banda terrorista colocó un coche bomba en el aparcamiento del aeropuerto cántabro de Parayas. La explosión causó importantes daños materiales, pero ninguna víctima ya que fue desalojado.”

Esta noticia y balance de El Mundo es de 2004, como acabamos de ver, pero la foto con la que abríamos este artículo todavía es posterior, de 2008, y aún seguían.

De manera que para el caso vasco-francés había que atentar contra intereses turísticos porque venían a suponer la deseuscaldunización y subordinación de la sociedad y la economía vasca respecto de intereses foráneos, mientras que, en el caso del turismo español, como se trata de la primera industria nacional, había que atentar contra ella para debilitar al Estado y a modo de chantaje.

*****

Otra vuelta de tuerca con el tratamiento del turismo por parte del nacionalismo vasco la tenemos cuando ellos han decidido, desde el poder, qué forma de impulsar el turismo quieren y qué forma no. El Museo Guggenheim de Bilbao ha constituido, según se ha publicitado hasta la saciedad, un salto cualitativo en la conversión del País Vasco, empezando por Vizcaya, de una economía basada en la industria a otra basada en el sector terciario, principalmente el turismo. Pero convendrán conmigo en que el Museo Guggenheim, como representación de la cultura autóctona vasca tiene bien poco. Lo cual demuestra que para el nacionalismo vasco no se trata de atraer el turismo reflejando las características culturales del país sino de quién controla el turismo. Es como si lo importante aquí fuera controlar los resortes del poder y que luego cada cual entienda por turismo lo que le dé la gana.

El caso es que siempre hemos visto a cantidad de nacionalistas vascos veraneando en las costas del mediterráneo levantino y de Andalucía. Tanto del PNV como de EH Bildu. Mientras ETA ponía bombas en esas mismas playas y zonas turísticas, aterrorizando al personal e Iparretarrak hacía lo mismo en el País Vasco francés, contra las agencias inmobiliarias sobre todo. Lo dicho, la ideología nacionalista vasca no hay quien la entienda, por contradictoria y absurda, y en este caso concreto del turismo tenemos una buena prueba.