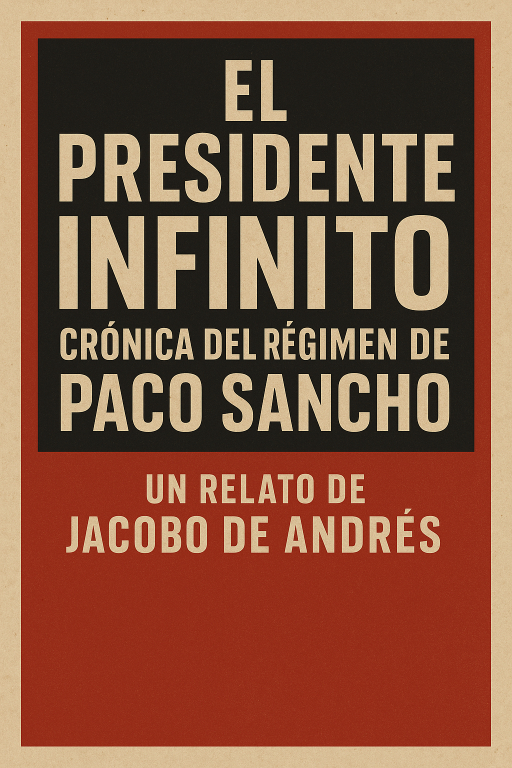

El Presidente infinito: Crónica del régimen de Paco Sancho

Capítulo 1: La noche que nunca terminó

![[Img #28934]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/09_2025/6605_portada.jpg) La noche electoral olía a pan caliente, a café y a pólvora. En los bares todavía sonaba el murmullo de los informativos y, de vez en cuando, un brindis prematuro estallaba como un petardo impaciente. En el balcón del edificio de Correos, alguien colgó una bandera demasiado grande, como si el país cupiera entero en una tela y bastara con airearla para cambiarlo todo. Los periódicos digitales titulaban con verbos en futuro: ganará, gobernará, arrancará. Nadie reparaba aún en el condicional que iba a tragarse aquella madrugada.

La noche electoral olía a pan caliente, a café y a pólvora. En los bares todavía sonaba el murmullo de los informativos y, de vez en cuando, un brindis prematuro estallaba como un petardo impaciente. En el balcón del edificio de Correos, alguien colgó una bandera demasiado grande, como si el país cupiera entero en una tela y bastara con airearla para cambiarlo todo. Los periódicos digitales titulaban con verbos en futuro: ganará, gobernará, arrancará. Nadie reparaba aún en el condicional que iba a tragarse aquella madrugada.

A las 23:47, el Consejo Electoral, con su prosa de vidrio esmerilado, certificó lo que las encuestas habían masticado durante horas: la coalición opositora conservadora sumaba una mayoría suficiente para formar gobierno. Los jóvenes empezaron a cantar en la plaza —canciones viejas con rimas nuevas— y alguien, con una precisión de cirujano o de borracho, destapó una botella que golpeó el suelo y se rompió en un aplauso de cristal.

Yo caminé entre la multitud con la acreditación colgando del cuello —un plástico inútil— y un cuaderno sin logotipo en el bolsillo interior de la chaqueta. Había aprendido que los logotipos te delatan lo mismo que las convicciones. Un camarero me reconoció y levantó el mentón con la discreción de quien ha decidido a quién servirá el próximo café de su vida. “¿Entonces cambia todo, no?”, me preguntó. No supe responder. El verbo cambiar tiene demasiados enemigos.

A medianoche, cuando los coches tocaban el claxon como si la historia fuese un atasco que por fin se despeja, el rótulo de la televisión pública cambió a «Edición Especial». La cámara enfocó un atril de madera oscura, terciopelo rojo detrás, dos banderas: la nacional, la europea. El silencio en la plaza se volvió un animal: respiraba, husmeaba, buscaba, mostraba los dientes. Paco Sancho apareció con traje negro, corbata sobria, ese gesto de profesor cansado que durante años le había comprado votantes que no compraban nada. Sonrió sin enseñar los dientes.

—Compatriotas —dijo—.

No pidió permiso a la gramática para apropiarse de la palabra. Se inclinó levemente hacia el micrófono, como si fuera a confesar un secreto o a firmar un armisticio.

—Hoy se ha pretendido que el pueblo hable. Y yo, como siempre, he escuchado. He escuchado y he visto. He visto irregularidades en nuestras redes, he visto centros de recuento con observadores que nadie invitó, he visto algoritmos extranjeros manipulando nuestro pulso cívico. Me han pedido que abandone. Y yo pregunto: ¿abandonar a quién? ¿A los millones que confían en que proteja nuestra democracia?

Un murmullo de incredulidad recorrió la plaza; algunos reían, otros insultaban, muchos grababan. Sancho dejó que el tiempo hiciera su trabajo —el silencio siempre fue uno de sus mejores ministros— y entonces soltó lo que había guardado para el último párrafo, como hacen los abogados y los culpables.

—Mientras yo sea presidente, este país no caerá en manos de traidores. No reconoceré unos resultados que no cumplen las garantías mínimas. He ordenado la suspensión temporal del traspaso de poderes hasta que una comisión independiente —verdaderamente independiente— verifique cada voto. La democracia no puede ser una comparsa. La democracia, compatriotas, también sabe decir no a la ultraderecha.

La bocina de una furgoneta de reparto, aparcada en doble fila, sonó fuera de guion. En los pisos altos se cerraron ventanas. El camarero que me había preguntado por el cambio dejó el paño sobre la barra y se quitó el delantal, como si renunciara a algo que no se había atrevido a desear. Alguien gritó “¡golpe!” y otro alguien, con la idéntica seguridad en la voz, respondió “¡que les den a los fachas!”. La plaza se partió en dos sin moverse del sitio.

A la 1:08, llegaron los primeros avisos: notificaciones que parecían alarmas antiincendios. La Secretaría de Estado de Comunicación envió un mensaje a todos los medios acreditados: “Quedan suspendidas las comparecencias de portavoces no institucionales en la televisión pública hasta nuevo aviso. Rige el protocolo de estabilidad informativa 14-B.” Nadie recordaba un protocolo 14-B. En el portal de normativa, ese documento aparecería horas después, con fecha retroactiva y firma digital perfectamente válida.

A la 1:23, la policía antidisturbios —sin placas visibles— formó cordones en los accesos a la plaza. No cargaron. No hacía falta. Un cordón también es una frase: “Hasta aquí”.

A la 1:37, un comunicado del Tribunal Constitucional, en pleno nocturno y extraordinario, declaró “de interés constitucional” cualquier medida destinada a “evitar la alteración del orden democrático esencial”. Los juristas, nombrados en su mnayor parte por el Gobierno de Paco Sancho, tardaron dos horas en recordar que esa expresión no existía en ninguna ley. Tarde: las palabras, cuando no existen, hay que inventarlas.

A las 2:05, un rumor se volvió certeza: dos de los principales programas de radio, conocidos por sus críticas de madrugada, habían sido “requeridos” para reconducir sus contenidos hacia el interés general. “Eviten contribuir a la histeria colectiva”, decía una circular que olía a notaría y a amenazas totalitarias.

A las 2:30, me escribió Cinthia, redactora jefa del diario donde trabajaba hasta que la línea entre información y vigilancia se hizo demasiado fina como para no cortarse con ella. “No vuelvas a la redacción —te van a pedir la lista de colaboradores externos—. No la tenemos limpia.” Le contesté con un pulgar alzado que no sentía. Volví a poner a cargar el móvil en el enchufe del bar. El camarero, ya sin delantal, encendió un cigarrillo detrás de la barra. “Hoy nadie multará a nadie por fumar aquí”, dijo, y sonó tanto a epitafio que lo dejamos fumar.

A las 3:10, Bruselas emitió su primer párrafo de condena: “La Comisión Europea sigue con preocupación…” Esa palabra, preocupación, es un mueble viejo que se coloca en las casas diplomáticas cuando no se quiere vivir allí. La oposición, en rueda de prensa improvisada, celebró el apoyo internacional con más alivio del que merecía.

A las 3:44, la Guardia de Palacio —su nombre real es menos novelesco— cerró los accesos a la sede del Consejo de Ministros “por tareas de mantenimiento”. Una limpiadora, a la que entrevisté tiempo después, me dijo que nunca había visto tantas botas brillantes en los pasillos.

A las 4:02, apareció el primer vídeo que se haría viral: Sancho saliendo por una puerta lateral de la televisión pública, rodeado de escoltas, mirando a cámara un instante. No era un gesto de desafío, ni de miedo; era la mirada de quien comprueba que la cámara lo ha entendido.

A las 4:30, las notificaciones fallaron, los mensajes tardaban minutos en llegar, las redes respiraban con un ahogo nuevo. “Mantenimiento programado de la infraestructura”, anunciaron tres proveedores a la vez. Nadie supo programar una casualidad tan exacta.

A las 5:00, la ciudad amaneció sin haber dormido. Las panaderías abrieron y vendieron pan como si fuese un salvoconducto. Las persianas metálicas de algunas tiendas subieron hasta la mitad y ahí se quedaron, indecisas. En los kioscos, los diarios impresos llegaron con portadas que quedaron viejas cuarenta minutos antes de doblar la esquina. “SANCHO SECUESTRA EL PODER”, tituló uno; “FRAUDE O FUGA HACIA ADELANTE”, gritó otro. Las letras negras sobre fondo blanco parecían cintas de luto.

A las 6:12, Interior publicó el Real Decreto de Estabilidad Democrática. Había sido redactado, según supimos, en un despacho sin ventanas el día anterior a las elecciones. No suspendía los derechos, los “protegía” con límites “temporales y proporcionados”: reuniones superiores a diez personas debían notificarse con 72 horas de antelación; las concentraciones no autorizadas se disolverían; los contenidos “falsos o desestabilizadores” en plataformas digitales podrían ser bloqueados hasta su verificación por una recién creada Agencia de Garantías Democráticas. Lo más brillante de un eufemismo es su capacidad de reflejar las balas.

A las 7:00, la oposición —que de forma idiota seguía creyendo que las palabras aún eran los puentes— anunció que acudiría al Parlamento para registrar la propuesta de sesión de investidura. A las 7:30, los accesos al recinto fueron cortados “por riesgos estructurales”. Un técnico del Congreso, al que llamaremos M., me mandó una foto de las escaleras con cinta amarilla y obreros sin casco. “Los riesgos estructurales son de otro tipo”, escribió.

A las 8:15, el presidente del Consejo Electoral dimitió “por motivos personales”. A las 8:40, su sustituto, un catedrático inédito en las sobremesas, validó la creación de la comisión de verificación del voto, sin plazo, sin método, con entusiasta falta de adverbios.

A las 9:00, las universidades anunciaron que posponían las clases “hasta que la situación se normalice”. La normalidad empezaba a ser un horizonte donde guardar las promesas que no se podían cumplir.

A las 9:30, circuló el primer bando municipal: “Se ruega a la ciudadanía mantener la calma, evitar aglomeraciones y respetar las indicaciones de los agentes del orden constitucional.” Orden constitucional: otra expresión nueva. El alcalde, prudente hasta la cobardía, añadió una frase que se haría famosa: “No nos precipitemos a un conflicto que nadie desea”. Los conflictos son como las tormentas: rara vez preguntan sobre su llegada.

A las 10:05, salí de la plaza con la sensación cansada de los que abandonan un velatorio sin cadáver. En la esquina de la calle del Arenal, un chaval pintaba con tiza en el suelo: “No es no”. Una mujer mayor se acercó y añadió una línea con caligrafía de escuela: “La ley o la nada”. Me detuve a mirar, como si leer fuera ya un acto de resistencia.

A las 10:40, llegó a mi bandeja de entrada un PDF anónimo: “Borrador de medidas para la fase II”. No tenía membrete ni firma, pero respiraba el aire de los pasillos: acrónimos, puntos suspensivos burocráticos, párrafos que parecían haber sido traducidos de un idioma que no era el nuestro. Lo transcribo aquí con la prudencia de quien copia una sombra:

Documento interno – No difundir

Fase II: Consolidación del Orden Democrático

- Activación del Protocolo de Permanencia Institucional (PPI) para asegurar la continuidad del Ejecutivo durante el proceso de verificación.

- Revisión de acreditaciones de prensa. Implementar Registro Único de Informadores (RUI). Acceso condicionado a “compromiso de veracidad”.

- Recalibración de algoritmos de visibilidad en plataformas de comunicación: penalización de contenidos “degradantes del interés nacional”.

- Coordinación con proveedores esenciales (telecomunicaciones, energía) para garantizar estabilidad operativa ante comportamientos de sabotaje.

- Emisión semanal de Partes de Calma por TV pública.

- Diseño de narrativa: “No es perpetuación en poder, es preservación de la democracia”.

- Evaluación de apoyos exteriores discretos.

- Preparación de escenario de seguridad ampliada en sedes parlamentarias y judiciales.

— Fin del extracto

Cada línea era una piedra colocada con paciencia para levantar un muro que todavía no veíamos. Llamé a Cinthia. “No publiques, todavía —me dijo—. Si lo hacemos ahora, nos quitan la voz para siempre.” Colgué y pensé en el valor de la prudencia cuando lo único urgente es gritar.

A las 11:30, Sancho volvió a hablar. Esta vez, sin atril ni banderas, desde un despacho con libros encuadernados en piel que jamás había leído nadie. “He sido claro —dijo—. No me mueve la ambición, sino el deber. Muchos de ustedes no entenderán estas medidas; con el tiempo, lo agradecerán. Me han votado para proteger su libertad, y eso estoy haciendo.” Era un mensaje para los suyos, pero también para los que dudaban. En la política de Sancho, la duda era un territorio conquistable.

A mediodía, las campanas de una iglesia cercana tocaron el Ángelus. Puede que por costumbre; puede que por miedo. La ciudad respondió con una calma anómala. Los mercados bajaron dos puntos, que fue la manera que tuvo el dinero de dar un portazo. En la frontera norte se formaron colas discretas: coches sin prisa que decidían que las vacaciones podían empezar hoy. En el sur, los ferris partieron llenos de familias que nunca se habían sentido turistas. Las decisiones importantes suelen disfrazarse de excusas.

A las 13:15, me senté en un banco y abrí el cuaderno. Escribí lo que veía, con el presentimiento de que pronto no podría escribirlo en ninguna parte. Capítulo uno: la noche que nunca terminó. Las noches no terminan; se olvidan. La democracia, me dije, no muere de un disparo, sino de una sucesión de palabras razonables.

A las 14:00, sonó el primer Parte de Calma en la televisión. Una presentadora. conocida por sus continuas felaciones ideológicas al Presidente Sancho, dijo con voz de anestesista: “El Gobierno garantiza el normal funcionamiento de los servicios esenciales. Evite compartir contenidos no verificados. La Comisión de Verificación Electoral trabaja sin descanso.” Imágenes de archivo de hospitales funcionando con normalidad, de operarios recogiendo basura, de policías ayudando a una anciana a cruzar la calle. El país, reducido a una serie de tareas que podía hacer cualquier régimen.

A las 15:20, un teniente coronel retirado publicó un artículo breve en un digital marginal: “La Constitución no ampara la desobediencia del poder a la soberanía popular. Los mandos deben recordar su juramento.” A las 15:35, el artículo desapareció. Quedó la captura, y con la captura, la certeza de que alguien empezaba a balbucear el idioma de la resistencia.

A las 16:00, llovió sin convicción. La gente se metió en los portales. Algunos aprovecharon para leer los comunicados en sus pantallas. Otros se miraron a los zapatos. Una mujer explicó por teléfono a su madre, en un pueblo de interior, que no, que no había tanques; que todo estaba bien; que se cuidara. “No salgas, mamá”, dijo. Y colgó llorando sin lágrimas.

A las 17:45, el líder de la oposición apareció en un vídeo grabado con mala luz: “No se equivoquen: esto es un golpe de Estado. Les pedimos serenidad y firmeza. No respondan a provocaciones. Estamos trabajando con Europa." Hablaba como si las palabras fueran todavía cemento. Pero el cemento ya no fragua cuando el suelo tiembla.

A las 18:30, una estudiante, Lara, organizó por Telegram una concentración de prtotesta en la plaza central de la capital para las 20:00. “Traed velas, no banderas.” En el chat, alguien escribió: “¿Velas para quién?” Otro respondió: “Para nosotros”. La policía desconvocó la velada a las 19:15 con un tuit redactado por un abogado: “Actividad no comunicada. Riesgo de alteración del orden democrático esencial.” La frase empezaba a colonizarlo todo, como una hiedra.

A las 20:00, la plaza estaba iluminada por los escaparates y por el miedo. Un grupo pequeño —cincuenta personas, quizá— encendió velas en silencio. No había consignas, no había himnos, solo ese murmullo tímido del que empieza a desaprender la normalidad. A las 20:12, un altavoz ordenó disolver la reunión. Nadie se movió. A las 20:15, una línea de cascos avanzó con paso entrenado. No hubo golpes; hubo empujones, hubo manos en hombros, hubo velas rotas en el suelo. Vi a Lara recoger un trozo de cera y guardarlo en el bolsillo, como si guardara una promesa.

A las 21:00, escribí el último párrafo del día: Paco Sancho no se fue. No lo echaron. Decidió quedarse, y a su alrededor el país decidió creer, dudar o resignarse. La noche que nunca terminó empezó como empiezan todas las noches: con luces encendiéndose en las ventanas. Esas luces, me dije, son votos que ya no cuentan, pero todavía iluminan.

A las 22:10, recibí un mensaje sin firma: “Mañana, 06:00. Puerta trasera del Parlamento. Si quieres ver cómo se dobla una institución, ven.” Miré el reloj. Miré la ciudad. Cerré el cuaderno. El camarero, que ya no era camarero sino testigo, me sirvió un café sin cobrarlo. “Para lo que viene”, me dijo.

Esa noche, por primera vez en muchos años, comprendí que el miedo también sabe conjugarse en futuro. Y que el relato de un país puede cambiar de género en una frase. Hasta ayer era comedia costumbrista. Desde hoy, es crónica. Y todavía no sabemos quién la escribe.

![[Img #28934]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/09_2025/6605_portada.jpg) La noche electoral olía a pan caliente, a café y a pólvora. En los bares todavía sonaba el murmullo de los informativos y, de vez en cuando, un brindis prematuro estallaba como un petardo impaciente. En el balcón del edificio de Correos, alguien colgó una bandera demasiado grande, como si el país cupiera entero en una tela y bastara con airearla para cambiarlo todo. Los periódicos digitales titulaban con verbos en futuro: ganará, gobernará, arrancará. Nadie reparaba aún en el condicional que iba a tragarse aquella madrugada.

La noche electoral olía a pan caliente, a café y a pólvora. En los bares todavía sonaba el murmullo de los informativos y, de vez en cuando, un brindis prematuro estallaba como un petardo impaciente. En el balcón del edificio de Correos, alguien colgó una bandera demasiado grande, como si el país cupiera entero en una tela y bastara con airearla para cambiarlo todo. Los periódicos digitales titulaban con verbos en futuro: ganará, gobernará, arrancará. Nadie reparaba aún en el condicional que iba a tragarse aquella madrugada.

A las 23:47, el Consejo Electoral, con su prosa de vidrio esmerilado, certificó lo que las encuestas habían masticado durante horas: la coalición opositora conservadora sumaba una mayoría suficiente para formar gobierno. Los jóvenes empezaron a cantar en la plaza —canciones viejas con rimas nuevas— y alguien, con una precisión de cirujano o de borracho, destapó una botella que golpeó el suelo y se rompió en un aplauso de cristal.

Yo caminé entre la multitud con la acreditación colgando del cuello —un plástico inútil— y un cuaderno sin logotipo en el bolsillo interior de la chaqueta. Había aprendido que los logotipos te delatan lo mismo que las convicciones. Un camarero me reconoció y levantó el mentón con la discreción de quien ha decidido a quién servirá el próximo café de su vida. “¿Entonces cambia todo, no?”, me preguntó. No supe responder. El verbo cambiar tiene demasiados enemigos.

A medianoche, cuando los coches tocaban el claxon como si la historia fuese un atasco que por fin se despeja, el rótulo de la televisión pública cambió a «Edición Especial». La cámara enfocó un atril de madera oscura, terciopelo rojo detrás, dos banderas: la nacional, la europea. El silencio en la plaza se volvió un animal: respiraba, husmeaba, buscaba, mostraba los dientes. Paco Sancho apareció con traje negro, corbata sobria, ese gesto de profesor cansado que durante años le había comprado votantes que no compraban nada. Sonrió sin enseñar los dientes.

—Compatriotas —dijo—.

No pidió permiso a la gramática para apropiarse de la palabra. Se inclinó levemente hacia el micrófono, como si fuera a confesar un secreto o a firmar un armisticio.

—Hoy se ha pretendido que el pueblo hable. Y yo, como siempre, he escuchado. He escuchado y he visto. He visto irregularidades en nuestras redes, he visto centros de recuento con observadores que nadie invitó, he visto algoritmos extranjeros manipulando nuestro pulso cívico. Me han pedido que abandone. Y yo pregunto: ¿abandonar a quién? ¿A los millones que confían en que proteja nuestra democracia?

Un murmullo de incredulidad recorrió la plaza; algunos reían, otros insultaban, muchos grababan. Sancho dejó que el tiempo hiciera su trabajo —el silencio siempre fue uno de sus mejores ministros— y entonces soltó lo que había guardado para el último párrafo, como hacen los abogados y los culpables.

—Mientras yo sea presidente, este país no caerá en manos de traidores. No reconoceré unos resultados que no cumplen las garantías mínimas. He ordenado la suspensión temporal del traspaso de poderes hasta que una comisión independiente —verdaderamente independiente— verifique cada voto. La democracia no puede ser una comparsa. La democracia, compatriotas, también sabe decir no a la ultraderecha.

La bocina de una furgoneta de reparto, aparcada en doble fila, sonó fuera de guion. En los pisos altos se cerraron ventanas. El camarero que me había preguntado por el cambio dejó el paño sobre la barra y se quitó el delantal, como si renunciara a algo que no se había atrevido a desear. Alguien gritó “¡golpe!” y otro alguien, con la idéntica seguridad en la voz, respondió “¡que les den a los fachas!”. La plaza se partió en dos sin moverse del sitio.

A la 1:08, llegaron los primeros avisos: notificaciones que parecían alarmas antiincendios. La Secretaría de Estado de Comunicación envió un mensaje a todos los medios acreditados: “Quedan suspendidas las comparecencias de portavoces no institucionales en la televisión pública hasta nuevo aviso. Rige el protocolo de estabilidad informativa 14-B.” Nadie recordaba un protocolo 14-B. En el portal de normativa, ese documento aparecería horas después, con fecha retroactiva y firma digital perfectamente válida.

A la 1:23, la policía antidisturbios —sin placas visibles— formó cordones en los accesos a la plaza. No cargaron. No hacía falta. Un cordón también es una frase: “Hasta aquí”.

A la 1:37, un comunicado del Tribunal Constitucional, en pleno nocturno y extraordinario, declaró “de interés constitucional” cualquier medida destinada a “evitar la alteración del orden democrático esencial”. Los juristas, nombrados en su mnayor parte por el Gobierno de Paco Sancho, tardaron dos horas en recordar que esa expresión no existía en ninguna ley. Tarde: las palabras, cuando no existen, hay que inventarlas.

A las 2:05, un rumor se volvió certeza: dos de los principales programas de radio, conocidos por sus críticas de madrugada, habían sido “requeridos” para reconducir sus contenidos hacia el interés general. “Eviten contribuir a la histeria colectiva”, decía una circular que olía a notaría y a amenazas totalitarias.

A las 2:30, me escribió Cinthia, redactora jefa del diario donde trabajaba hasta que la línea entre información y vigilancia se hizo demasiado fina como para no cortarse con ella. “No vuelvas a la redacción —te van a pedir la lista de colaboradores externos—. No la tenemos limpia.” Le contesté con un pulgar alzado que no sentía. Volví a poner a cargar el móvil en el enchufe del bar. El camarero, ya sin delantal, encendió un cigarrillo detrás de la barra. “Hoy nadie multará a nadie por fumar aquí”, dijo, y sonó tanto a epitafio que lo dejamos fumar.

A las 3:10, Bruselas emitió su primer párrafo de condena: “La Comisión Europea sigue con preocupación…” Esa palabra, preocupación, es un mueble viejo que se coloca en las casas diplomáticas cuando no se quiere vivir allí. La oposición, en rueda de prensa improvisada, celebró el apoyo internacional con más alivio del que merecía.

A las 3:44, la Guardia de Palacio —su nombre real es menos novelesco— cerró los accesos a la sede del Consejo de Ministros “por tareas de mantenimiento”. Una limpiadora, a la que entrevisté tiempo después, me dijo que nunca había visto tantas botas brillantes en los pasillos.

A las 4:02, apareció el primer vídeo que se haría viral: Sancho saliendo por una puerta lateral de la televisión pública, rodeado de escoltas, mirando a cámara un instante. No era un gesto de desafío, ni de miedo; era la mirada de quien comprueba que la cámara lo ha entendido.

A las 4:30, las notificaciones fallaron, los mensajes tardaban minutos en llegar, las redes respiraban con un ahogo nuevo. “Mantenimiento programado de la infraestructura”, anunciaron tres proveedores a la vez. Nadie supo programar una casualidad tan exacta.

A las 5:00, la ciudad amaneció sin haber dormido. Las panaderías abrieron y vendieron pan como si fuese un salvoconducto. Las persianas metálicas de algunas tiendas subieron hasta la mitad y ahí se quedaron, indecisas. En los kioscos, los diarios impresos llegaron con portadas que quedaron viejas cuarenta minutos antes de doblar la esquina. “SANCHO SECUESTRA EL PODER”, tituló uno; “FRAUDE O FUGA HACIA ADELANTE”, gritó otro. Las letras negras sobre fondo blanco parecían cintas de luto.

A las 6:12, Interior publicó el Real Decreto de Estabilidad Democrática. Había sido redactado, según supimos, en un despacho sin ventanas el día anterior a las elecciones. No suspendía los derechos, los “protegía” con límites “temporales y proporcionados”: reuniones superiores a diez personas debían notificarse con 72 horas de antelación; las concentraciones no autorizadas se disolverían; los contenidos “falsos o desestabilizadores” en plataformas digitales podrían ser bloqueados hasta su verificación por una recién creada Agencia de Garantías Democráticas. Lo más brillante de un eufemismo es su capacidad de reflejar las balas.

A las 7:00, la oposición —que de forma idiota seguía creyendo que las palabras aún eran los puentes— anunció que acudiría al Parlamento para registrar la propuesta de sesión de investidura. A las 7:30, los accesos al recinto fueron cortados “por riesgos estructurales”. Un técnico del Congreso, al que llamaremos M., me mandó una foto de las escaleras con cinta amarilla y obreros sin casco. “Los riesgos estructurales son de otro tipo”, escribió.

A las 8:15, el presidente del Consejo Electoral dimitió “por motivos personales”. A las 8:40, su sustituto, un catedrático inédito en las sobremesas, validó la creación de la comisión de verificación del voto, sin plazo, sin método, con entusiasta falta de adverbios.

A las 9:00, las universidades anunciaron que posponían las clases “hasta que la situación se normalice”. La normalidad empezaba a ser un horizonte donde guardar las promesas que no se podían cumplir.

A las 9:30, circuló el primer bando municipal: “Se ruega a la ciudadanía mantener la calma, evitar aglomeraciones y respetar las indicaciones de los agentes del orden constitucional.” Orden constitucional: otra expresión nueva. El alcalde, prudente hasta la cobardía, añadió una frase que se haría famosa: “No nos precipitemos a un conflicto que nadie desea”. Los conflictos son como las tormentas: rara vez preguntan sobre su llegada.

A las 10:05, salí de la plaza con la sensación cansada de los que abandonan un velatorio sin cadáver. En la esquina de la calle del Arenal, un chaval pintaba con tiza en el suelo: “No es no”. Una mujer mayor se acercó y añadió una línea con caligrafía de escuela: “La ley o la nada”. Me detuve a mirar, como si leer fuera ya un acto de resistencia.

A las 10:40, llegó a mi bandeja de entrada un PDF anónimo: “Borrador de medidas para la fase II”. No tenía membrete ni firma, pero respiraba el aire de los pasillos: acrónimos, puntos suspensivos burocráticos, párrafos que parecían haber sido traducidos de un idioma que no era el nuestro. Lo transcribo aquí con la prudencia de quien copia una sombra:

Documento interno – No difundir

Fase II: Consolidación del Orden Democrático

- Activación del Protocolo de Permanencia Institucional (PPI) para asegurar la continuidad del Ejecutivo durante el proceso de verificación.

- Revisión de acreditaciones de prensa. Implementar Registro Único de Informadores (RUI). Acceso condicionado a “compromiso de veracidad”.

- Recalibración de algoritmos de visibilidad en plataformas de comunicación: penalización de contenidos “degradantes del interés nacional”.

- Coordinación con proveedores esenciales (telecomunicaciones, energía) para garantizar estabilidad operativa ante comportamientos de sabotaje.

- Emisión semanal de Partes de Calma por TV pública.

- Diseño de narrativa: “No es perpetuación en poder, es preservación de la democracia”.

- Evaluación de apoyos exteriores discretos.

- Preparación de escenario de seguridad ampliada en sedes parlamentarias y judiciales.

— Fin del extracto

Cada línea era una piedra colocada con paciencia para levantar un muro que todavía no veíamos. Llamé a Cinthia. “No publiques, todavía —me dijo—. Si lo hacemos ahora, nos quitan la voz para siempre.” Colgué y pensé en el valor de la prudencia cuando lo único urgente es gritar.

A las 11:30, Sancho volvió a hablar. Esta vez, sin atril ni banderas, desde un despacho con libros encuadernados en piel que jamás había leído nadie. “He sido claro —dijo—. No me mueve la ambición, sino el deber. Muchos de ustedes no entenderán estas medidas; con el tiempo, lo agradecerán. Me han votado para proteger su libertad, y eso estoy haciendo.” Era un mensaje para los suyos, pero también para los que dudaban. En la política de Sancho, la duda era un territorio conquistable.

A mediodía, las campanas de una iglesia cercana tocaron el Ángelus. Puede que por costumbre; puede que por miedo. La ciudad respondió con una calma anómala. Los mercados bajaron dos puntos, que fue la manera que tuvo el dinero de dar un portazo. En la frontera norte se formaron colas discretas: coches sin prisa que decidían que las vacaciones podían empezar hoy. En el sur, los ferris partieron llenos de familias que nunca se habían sentido turistas. Las decisiones importantes suelen disfrazarse de excusas.

A las 13:15, me senté en un banco y abrí el cuaderno. Escribí lo que veía, con el presentimiento de que pronto no podría escribirlo en ninguna parte. Capítulo uno: la noche que nunca terminó. Las noches no terminan; se olvidan. La democracia, me dije, no muere de un disparo, sino de una sucesión de palabras razonables.

A las 14:00, sonó el primer Parte de Calma en la televisión. Una presentadora. conocida por sus continuas felaciones ideológicas al Presidente Sancho, dijo con voz de anestesista: “El Gobierno garantiza el normal funcionamiento de los servicios esenciales. Evite compartir contenidos no verificados. La Comisión de Verificación Electoral trabaja sin descanso.” Imágenes de archivo de hospitales funcionando con normalidad, de operarios recogiendo basura, de policías ayudando a una anciana a cruzar la calle. El país, reducido a una serie de tareas que podía hacer cualquier régimen.

A las 15:20, un teniente coronel retirado publicó un artículo breve en un digital marginal: “La Constitución no ampara la desobediencia del poder a la soberanía popular. Los mandos deben recordar su juramento.” A las 15:35, el artículo desapareció. Quedó la captura, y con la captura, la certeza de que alguien empezaba a balbucear el idioma de la resistencia.

A las 16:00, llovió sin convicción. La gente se metió en los portales. Algunos aprovecharon para leer los comunicados en sus pantallas. Otros se miraron a los zapatos. Una mujer explicó por teléfono a su madre, en un pueblo de interior, que no, que no había tanques; que todo estaba bien; que se cuidara. “No salgas, mamá”, dijo. Y colgó llorando sin lágrimas.

A las 17:45, el líder de la oposición apareció en un vídeo grabado con mala luz: “No se equivoquen: esto es un golpe de Estado. Les pedimos serenidad y firmeza. No respondan a provocaciones. Estamos trabajando con Europa." Hablaba como si las palabras fueran todavía cemento. Pero el cemento ya no fragua cuando el suelo tiembla.

A las 18:30, una estudiante, Lara, organizó por Telegram una concentración de prtotesta en la plaza central de la capital para las 20:00. “Traed velas, no banderas.” En el chat, alguien escribió: “¿Velas para quién?” Otro respondió: “Para nosotros”. La policía desconvocó la velada a las 19:15 con un tuit redactado por un abogado: “Actividad no comunicada. Riesgo de alteración del orden democrático esencial.” La frase empezaba a colonizarlo todo, como una hiedra.

A las 20:00, la plaza estaba iluminada por los escaparates y por el miedo. Un grupo pequeño —cincuenta personas, quizá— encendió velas en silencio. No había consignas, no había himnos, solo ese murmullo tímido del que empieza a desaprender la normalidad. A las 20:12, un altavoz ordenó disolver la reunión. Nadie se movió. A las 20:15, una línea de cascos avanzó con paso entrenado. No hubo golpes; hubo empujones, hubo manos en hombros, hubo velas rotas en el suelo. Vi a Lara recoger un trozo de cera y guardarlo en el bolsillo, como si guardara una promesa.

A las 21:00, escribí el último párrafo del día: Paco Sancho no se fue. No lo echaron. Decidió quedarse, y a su alrededor el país decidió creer, dudar o resignarse. La noche que nunca terminó empezó como empiezan todas las noches: con luces encendiéndose en las ventanas. Esas luces, me dije, son votos que ya no cuentan, pero todavía iluminan.

A las 22:10, recibí un mensaje sin firma: “Mañana, 06:00. Puerta trasera del Parlamento. Si quieres ver cómo se dobla una institución, ven.” Miré el reloj. Miré la ciudad. Cerré el cuaderno. El camarero, que ya no era camarero sino testigo, me sirvió un café sin cobrarlo. “Para lo que viene”, me dijo.

Esa noche, por primera vez en muchos años, comprendí que el miedo también sabe conjugarse en futuro. Y que el relato de un país puede cambiar de género en una frase. Hasta ayer era comedia costumbrista. Desde hoy, es crónica. Y todavía no sabemos quién la escribe.